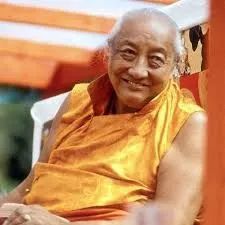

作者简介:顶果钦哲法王简传

顶果钦哲法王是文殊菩萨化身,蒋扬钦哲旺波身、语、意、功德、事业五种化身中意的化身,是最后一代在西藏完成教育与训练的伟大上师之一,是古老的宁玛巴传承的主要上师,也是实修传承的杰出持有者。在他一生之中,曾闭关二十二年,证得许多受持法教的成就。

他写下许多诗篇、禅修书籍和论释,更是一位伏藏师(terton)—— 莲师埋藏之甚深法教“伏藏”的取宝者。他不仅是大圆满决窍(the pith instuctions)的指导上师之一,也是穷毕生之力寻获、领受和弘传数百种传承的持有者。在他那个世代中,他是利美运动(不分派运动)的杰出表率,以能依循每一教派本身的传承来传法而闻名。事实上,在当代上师中,只有少数人不曾接受过他的法教,包括达赖等多数上师,都敬他为根本上师之一。

集学者、圣哲、诗人和上师之师于一身,仁波切以他的宽容大度、简朴、威仪和幽默,从未停歇对缘遇人们的启迪。顶果钦哲仁波切于一九一〇年出生在东藏的丹柯河谷(Denkhok Valley),其家族是西元九世纪赤松德赞王的嫡系,父亲是德格王的大臣。当他还在母亲腹中时,即被著名的米滂仁波切指认为特殊的转世。后来米滂仁波切将他取名为札西•帕久(Tashi Paljor),并赐予特殊加持和文殊菩萨灌顶。

仁波切幼年时便表现出献身宗教生活的强烈愿望,但他的父亲另有打算。由于他的两位兄长已离家投入僧侣生涯:一位被认证为上师的转世,另一位想成为医师,仁波切的父亲希望最小的儿子能继承父业。因此当仁波切被几位博学大师指认为上师转世时,他的父亲无法接受他也是祖古(tulku)——上师转世——的事实。

十岁那年,这个小男孩因严重烫伤而病倒,卧床几达一年。多闻的上师们都建议,除非他开始修行,否则将不久人世。在众人恳求之下,他父亲终于同意他可以依照自己的期盼和愿望来履行使命。

十一岁时,仁波切进入东藏康区的雪谦寺(Shechen Monastery);这是宁玛派六大主寺之一。在那里,他的根本上师,米滂仁波切的法嗣雪谦•嘉察(Shechen Gyaltsap),正式认证他为第一世钦哲仁波切——蒋扬•钦哲•旺波的意化身,并为他举行座床典礼。蒋扬•钦哲•旺波(1820-1892)是一位举世无双的上师,与第一世蒋贡•康楚共同倡导西藏的佛教文艺复兴运动,所有当今的西藏大师都从这个运动中得到启发与加持。

“钦哲”意指慈悲与智慧。钦哲传承的转世上师是藏传佛教发展史上几位关键人物,其中包括赤松德赞王、九世纪时与莲师一起将密法传入西藏的无垢友尊者(Vimalamitra)、密勒日巴尊者弟子暨噶举派祖师的冈波巴大师(Gampopa)、十八世纪取出龙钦心髓(Longchen Nyingthig)的吉美•林巴尊者等。

在雪谦寺时,仁波切有很多时间住在寺庙上方的关房,跟随其根本上师学习与修行。在这段期间内,雪谦•嘉察授予他所有宁玛派的主要灌顶和法教。仁波切也向其他许多大师学习,包括巴楚仁波切著名的弟子卓千•堪布•贤噶。堪布•贤噶将自己的重要著作《十三部大论》(Thirteen Great Commentaries)传给他。他总共从超过五十位上师处得到广泛的法教与传法。

雪谦•嘉察圆寂前,钦哲仁波切向他敬爱的上师许诺:他将无私地教导任何请法之人。此后,从十五岁到二十八岁间,他大多数的时间都在闭严关,住在偏远的关房和山洞里,有时只住在离出生地丹柯河谷不远山区里突出山岩的茅棚中。

顶果钦哲仁波切后来伴随宗萨•钦哲•却吉•罗卓(Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro,1896~1959)多年,他也是第一世钦哲的转世之一。从却吉•罗卓处接受了《大宝伏藏》(Rinchen Terdzo)的许多灌顶之后,仁波切表示他想将余生用于闭关独修。但却吉•罗卓回答:“这是你将所领受的无数珍贵法教传下、授予他人的时候了。”从此,仁波切便孜孜不倦地为利益众生而努力不懈,成为钦哲传承的标竿。

离开西藏之后,钦哲仁波切遍历喜玛拉雅山区、印度、东南亚及西方各地,为众多弟子传授、讲解佛法。他多半由妻子桑云•拉嫫(Sangyum Lhamo)和孙子暨法嗣的雪谦•冉江仁波切(Shechen Rabjam Rinpoche)随待在旁。

不论身处何地,仁波切总是在黎明前起床,祈请、禅修数小时后,再开始一连串活动,直到深夜。他能够安详自在地完成一整天的沈重工作。无论他做什么——他可以同时处理几件不同的工作——似乎都与他自然流露的见、修、行一致。他的弘法与生活方式已和谐地融为一体,浑然融入了修行道上的各个阶段。他也广作供养,一生中总共供养了一百万盏酥油灯。所到之处,他资助许多修行者和有需要的人们,其谨言的态度,只有极少数的人知道他的善行。

仁波切认为在圣地建塔兴寺有助于防止战争、疾病与饥荒,并能促进世界和平,提升佛教的价值与修行。在不丹、西藏、印度及尼泊尔,他不屈不挠地启建、重修了许佛塔与寺院。在不丹,他依照先前为国家和平所做的预言,建造了数座寺院供奉莲师,并盖了一些大佛塔。渐渐地,他成为全不丹人,上至皇室下至平民最敬重的上师之一。仁波切重返西藏三次,重建并为毁于文革时期的雪谦寺开光,且以各种方式捐助修复了两百座以上的西藏寺院,尤其是桑耶寺(Samye)、敏珠林寺(Mindroling)和雪谦寺。在印度,他也在佛陀成道的菩提树所在地菩提迦耶建了一座新塔,并计划在北印度其他七处和佛陀有关的伟大圣地建塔。

在尼泊尔,他把丰富的雪谦传统搬入新家——位于波纳斯大佛塔(stupa of Bodhnath)前的一座宏伟寺院。此寺成为他的主要驻锡地,可容纳住持冉江仁波切所领导的众多比丘。钦哲仁波切有一个特别的愿望,希望这座寺院能成为以原有纯净传承来延续佛法的道场,如同他们先前在西藏所学习、修行般。他也投注相当大的心力教育杰出的年轻上师,使其能担负延续传统之大任。

西藏的……很多著作都只剩下一、两个副本。仁波切花了多年时间,尽可能印行西藏佛法的特殊遗产,总共印制了三百函,包括蒋贡•康楚的《五宝藏论》(five treasures of Jamyang Kongtrul)。直到晚年,仁波切都还在寻访他尚未得到的传承,并传承授予弟子他所持有的传承。终其一生,在数不尽的法教中,他曾经传授两次一百零八函的《大藏经》(Kangyur),以及五次六十三函的《大宝伏藏》。

他在一九七五年首度造访西方,此后又造访多次,包括三趟北美之行,并在许多国家传法,尤其是在他欧洲的驻锡地,位于法国多荷冬的雪谦•滇尼•达吉林(Shechen Tennyi Dargyeling)。在那里,来自世界各地的弟子从他身上获得了广泛的法教,有几批弟子也在他的指导下开始传统的三年闭关修行。

透过他广大的佛行事业,钦哲仁波切不吝地奉献全部的生命于维续、弘扬佛法。让他最感欣慰的事,就是看到了人们实修佛法,生命因发起菩提心和悲心而转化。

即使在生命的最终几年,钦哲仁波切非凡的精神与活力也甚少受到年岁的影响。但在一九九一年初于菩提迦耶弘法时,他开始示显生病的初步徽兆。然后,在结束所有教学课程后,他仍继续前往达兰莎拉(Dharamsala),顺利地以一个月的时间,将一系列重要的宁玛派灌顶和法教传给达赖,圆满后者多年的祈请。

回到尼泊尔后,正值春季,他的健康持续恶化,许多时间都花在默默祈请与禅修之中,每天只保留数小时会见需要见他的人。后来他决定前往不丹,在莲师加持的重要圣地“虎穴”(Paro Taktsang)对面闭关三个半月。

闭关结束之后,仁波切探视几位正在闭关的弟子,开示超越生死、超越任何肉身化现的究竟上师之意。不久后,他再度示现病兆。一九九一年的九月二十七日夜幕低垂时,他要侍者帮助他坐直。次日凌晨,他的风息停止,心识融入究竟空性之中。

回向偈