《八万四千问》上师与传承

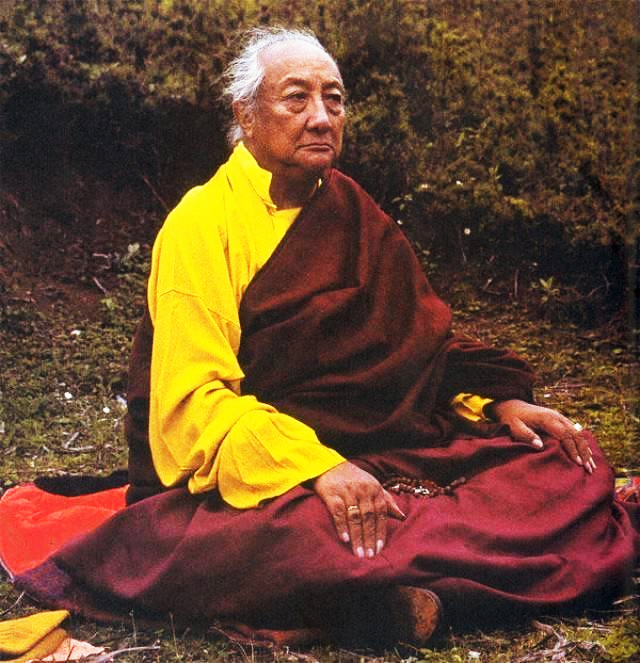

–宗萨·蒋扬·钦哲仁波切

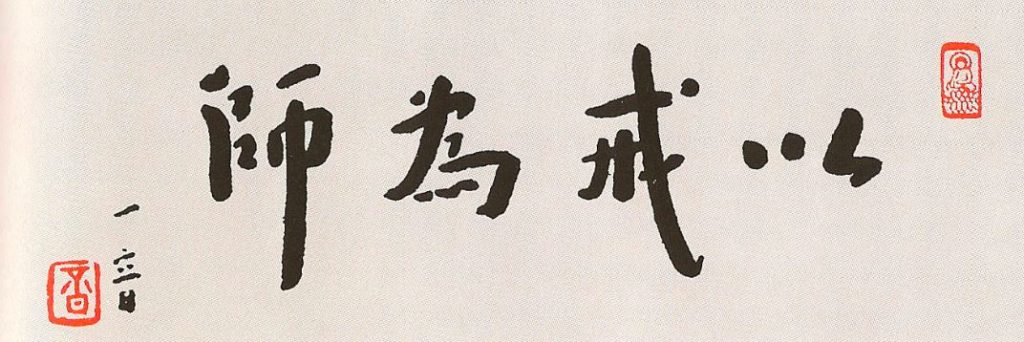

上师是医生,我们是病人,而佛法是药。

14. 在您的作品《不是为了快乐》中,您提到,找到自己的上师,以及在我们和上师的关系的每一个阶段,福报都起着至关重要的作用。您能教我们积累这种福报的方法吗?

单单对那些还没有上师的人而人,蒋贡康楚罗卓泰耶[4]告诫我们说,作为一个佛陀教法的追随者,我们已经有一位共同的老师,那就是释迦牟尼佛本人。但是当然,我们希望有一位人类的上师和我们说话,给我们指导,并纠正我们的错误。因为还没有这样一位人类的上师,我们暂时可以向释迦牟尼佛祈祷,祈请他示现一位能亲自和我们沟通的上师。这样做可以积累很多福报。

此外,所有其他积聚福报的方式我们都可以应用,例如修行慈、悲、喜、舍四无量心,以及做七支供[5]——包括顶礼佛陀与菩萨、供养、忏悔我们的妄想、随喜他人的善行、祈请诸佛转法轮、祈请诸佛久住轮回、回向功德给所有众生。

15. 仁波切,您确实有很多狂热的女弟子,她们中的很多人最初只是受到普通的吸引,最终却生起了真正的信心,您是如何做到的?情感问题是女性修行者特有的一个障碍吗?您在这里想对女性修行者说点什么吗?

有人告诉我,我有很多疯狂的追随者。我把这当成一种恭维,因为如果一家医院里住满了病人,那一定说明这家医院还不错。如果我真的努力践行纯正的菩萨道,我会说,我的女性追随者还不够多,我希望有更多。

通常来说,所有人,包括和我有关联的所有女学生,我们都是因为业的联系聚在一起的。我一定是欠了他们很多,他们也一定欠了我很多。既然这一世我追随修持佛法的神圣道路,我希望并祈求所有这些联系最终将我们所有人引向证悟。

但实际上并不总是那样,因为我的心并非始终行在菩萨道上。大多数时候,当我的心没有被菩提心渗透,我感觉这些追随者,特别是女性的追随者,肯定在过去欠我很多业债。就像我们好多人欠世界摔跤协会的,那样一个愚蠢的节目,很多人却因为业债的驱使而观看。

普通的情感和吸引可以是障碍,也可以是机会。作为人,最不可预料的事件既可以引发消极的情绪,也可以引发积极的情绪,我们生活中的所有事件都可以导致其他很多事件——有的有害,其他的有益。最初受到吸引的感觉就像是那样。

所以开始时,一个女学生被我吸引,可能并不是因为精神性的原因,而是因为我是个异性,或者因为业的联系。但一种那样开始的联系也可以引向更加有意义的事。通常我们认为,安详的佛陀吸引我们走向精神的旅程。但是有时吸引力来自反面,我们可能会被某些人世俗的特点而非精神的品质所吸引。然而,这种开端可以把我们引向意义深远而重大的某个地方。

通常来说,情绪是二元分别的心识的产物,这当然是修行路上的障碍。虽说如此,但一个人走上修行之道,总是由于他或者她被某些事物所吸引,这种吸引力也是一种情绪。

我还希望指出,吸引也来自我的这一边。我不想宣称自己是一个很酷的、从来不被吸引的人——我也会被吸引!我只是希望并祈祷,我的吸引、喜爱或者迷恋能够把我和其他人引向某些值得我们追寻的事。

在佛教徒笔下,释迦牟尼佛的形象是安详的、温和的、庄严的、金色的,通常佛经里也是这样描绘的。这种安详、庄严、简单、谦逊的出家人形象会吸引我们,并启迪我们走向精神之旅的灵感,所以佛陀才那样示现,以使得我们去追随他。如果佛陀所示现的形象是染着粉色的朋客发型,戴着鼻环、唇环,满身纹身,那我们之中有多少人会追随他呢?好吧,追随者绝不会是传统的佛教徒,确实我们中的大多数人认为那样是有罪过的。而在地球上追随Lady Gaga的人大概比追随佛陀的人多,这是个广为人知的事实。我们无法选择退出,我们不能说佛陀不会那样示现。佛陀必须为了满足不同的需要而示现。

所以情感是种障碍,但或许正是情感把你带去听闻佛法的教授。我的结论是,如果一位女性追随者带着某种人类的情感前来,比如希求一种关系的情感,那么我发愿不要害怕这种情感,不去拒绝她,虽然那真的很可怕。

即便只有一位女性怀着希求一种关系的情感而来,那也是很大的负担,如果是几百个,就太多了。但是,我祈祷我有足够的勇气去面对而不拒绝。我祈祷我能善用这种情感,并将之转向正道。所以请不要犹豫给我写情书,顺便说一句,即使是男孩子也欢迎。

- [4] 蒋贡康楚罗卓泰耶(Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé,1813-1899):蒋贡康楚罗卓泰耶因综合众多西藏佛教传承之教证而驰名。这些综合之教证收录于“五宝藏”(The Five Great Treasures)。他被所有西藏佛教宗派视为利美运动最伟大的上师之一,亦因撰写与编辑一百卷教法而闻名。

- [5] 七支供(英Offerings of the Seven Limbs /Seven Branches):包括(1)顶礼、(2)供养、(3)忏悔、(4)随喜、(5)请转法轮、(6)祈请诸佛不入涅槃、(7)回向。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!