《觉醒的勇气》

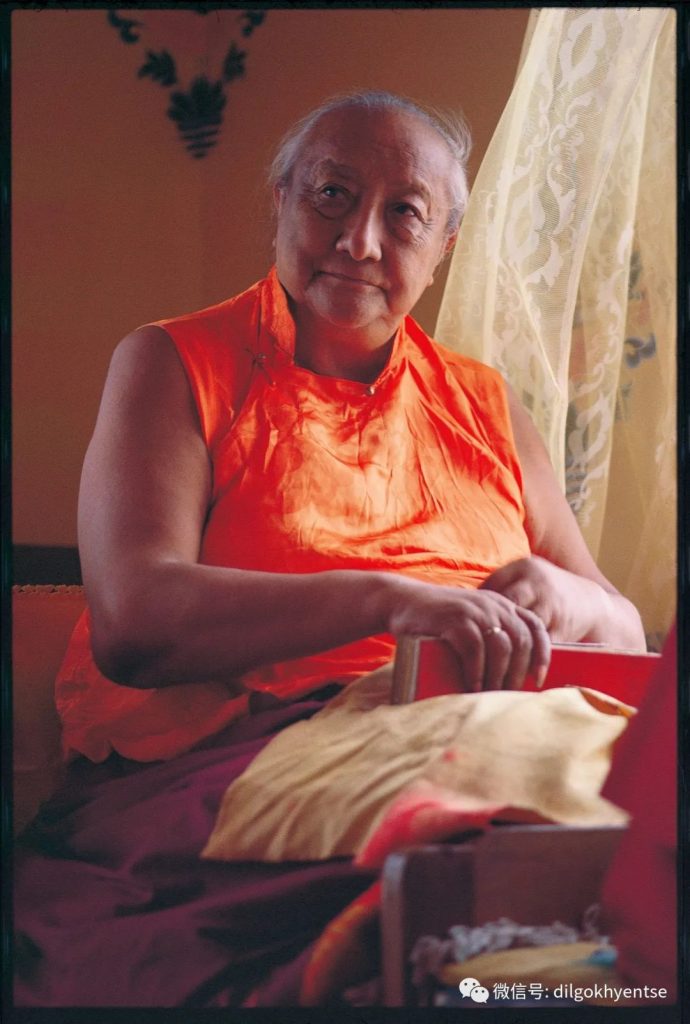

— 顶果钦哲法王 著

开示14

相对菩提心

如果要让自己从被害中解脱,

如果要让他人从痛苦中解脱,

把自己布施出去,和他人交换,

保护他人,一如保护自己。

当我们练习把自己的快乐送给他人的时候,如果一开始就想把快乐送给所有众生,是不智之举。因为众生无限,而你的禅修尚不稳定,如此你将不会从这样的修持中获益。因此,一开始先观想一个你爱的人在你面前,例如你的母亲。心想,当她怀你的时候,受尽折磨,无法舒适地做事、用餐,甚至连起立坐下都有困难。但她始终爱你,关心你。当你出生时,要不是你真的在呼息,你很难被称为一个有生命的东西;这时,你连抬头的力气都没有。虽然如此,母亲把你这个不认识她的小东西扶到大腿上,清洗干净,用爱心细心抚养。之后,因为你犯错而使她颜面扫地,但她仍然全心全意地想着要如何保你周全。如果你的父母是修行者,那么等你长得够大,他们把你带入佛法,为你引介上师,领受上师法教。

事实上,幸亏母亲,你才能拥有殊胜人身。若不是因为她,谁晓得你是否能够获得人身?因此,你应该非常感谢母亲。如果你想的不只是今生,而是无数的前世,你就会了解到,所有众生都曾是自己的母亲,都曾像今生的母亲一样照顾你。母亲用关爱的眼神注视着你,而非紧蹙着眉头。她叫你亲爱的孩子,把你抚养长大,保护你不受天气冷热及其他一切的影响。她用尽一切方法要让你获得快乐。就算她能够让你当上一国之君,她仍然觉得不够。因此,你要对母亲怀有无限的感恩。

如果一个人长大之后,不但没有照顾年迈生病的父母,反而弃之不顾,人们会认为他厚颜无耻,不知感恩。即便我们不是如此,但如果我们说自己尊敬父母,而却只照顾自己,是非常荒唐的。另一方面,如果我们确实照顾父母,但只给予食物、衣着,甚至整个国家的财富等物质,这只能为他们提供一时的利益。相对之下,如果我们能够介绍他们认识佛法,让他们领悟六道轮回的痛苦,进而开始修行,例如禅修观世音的法门,才算真正成功地帮助他们,也为他们的来世奠下基础。我们必须一再为如母众生的利益而努力。在不同的轮回状态中流转的众生,希望自己获得快乐。我们也像他们一样,为了相同的理由在轮回中流浪。因此,我们应该在当下下定决心,要回报众生对我们的慈爱,努力化解他们的痛苦。

众生饱受痛苦的折磨。地狱道的众生承受极热与极寒之苦。饿鬼道的众生承受饥渴的巨苦。畜牲道的众生承受奴役之苦。人道的众生承受生老病死之苦。阿修罗道的众生永远在争斗。天道的众生必须离开天道时,会经历极大的痛苦。

一切痛苦都是恶行的结果,而善行是快乐的因。停留在阿赖耶识的负面行为的种子,如同向有钱人借钱的借据。即使经过多年,当债主拿出借据,欠债者就不得不还债。同样的,当我们累积善业与恶业的时候,业果或许不会像我们被刀划过一样立即显现,但无论如何,每一个行为必定会有其后果。我们可以透过忏悔来清净这些行为,或直接承受业果。总之,它们不会因时间的流逝而消失。这也就是“苦谛”(苦的真理)和“集谛”(苦因的真理)。“苦”是我们实际经历的伤害,例如地狱道的寒热,饿鬼道的饥渴等等。“集”是苦的种子——银行家的借据——若不是现在,就是在未来造成影响。

所有众生都曾是我们的母亲,因此我们应该下定决心,去承担一切众生的痛苦及苦因,同时把所有快乐的因给予众生。当我们禅观众生的痛苦进入我们的心,而自己真的开始受苦时,我们应当快乐地想着,这都是为了我们的母亲。当我们为了众生的利益而付出自己的快乐和善行时,我们应该忽视自身的利益,甚至为了众生牺牲生命也在所不惜。我们必须努力创造一种环境,让如母众生能够在当下享受快乐,并修持佛法。我们应该祈愿他们迅速证悟,并随喜他们的进展。

如果我们能够如此持续地为父母着想,最后我们将能够关爱他们胜过自己。对于兄弟姐妹、朋友和爱人,也是如此。接着,我们应该把范围扩及所在的城市的每一个居民,然后扩展到全国。当我们习惯了这种观想,就可以试图容纳所有众生。如果我们循序渐进地观想,我们的心态会渐渐扩大,情绪会愈来愈稳定,心中的爱会愈来愈强烈。因此,刚开始以父母为观想对象,最后扩及所有众生,因为从无始轮回以来,这些众生都曾像现在的父母一般照顾我们。我们应当对众生深深感恩。我们知道如母众生在轮回中承受各种痛苦,我们应当用强烈的慈悲培养一个念头:“愿我能够让他们从痛苦中解脱。”

概括来说,我们要怀有强烈的慈悲心,想象所有众生的痛苦融入自身。同时把过去、现在、未来的身体、财富和善行回赠给他们。如果看到众生得到快乐,善行增长,我们应该不断随喜。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!