释迦牟尼佛广传·白莲花论 五、安忍品 十

–索达吉堪布

久远之前,有一国王名为山王,他有次率领军队前往森林中打猎。在树荫下休息时,从北方来的商人在向山王供养财物时,顺便赞叹了他们金刚棒国王种种功德。山王闻已生起极大嫉妒心。

回宫后,山王便派人传信给金刚棒国王说:“如你不到我这里向我顶礼,我定要派大军扫荡你国。”金刚棒国王也为一位凶狠、好斗之国王,他听到后不觉嗔心大长,即刻率领四种军队开赴山王治下国土。两国人马针锋相对、残酷厮杀,结果双方都有大批人员伤亡。

大臣则趁机对山王国王进谏道:“二位国王势均力敌,不如就此放弃互相讨伐,如此征战对两国都无任何利益,团结和合方为相处秘诀。”山王国王采纳了大臣建议,主动放弃了这场无谓厮杀。

金刚棒国王眼见自己军队也损失惨重,心里对战争自然就生起厌烦心,他最终也撤军言和。

山王国王又以恭敬心送给金刚棒国王一批财物,几天后,还将自己如天女一般美丽之女儿嫁与他为妻,金刚棒国王心满意足、满载而归。

山王之女名为那玛,嫁与金刚棒后不久即怀身孕,而胎中婴儿正为释迦牟尼佛所转生。以此之故,王妃一日心生一念:我欲使国王为我亲执宝伞,还要释放监狱中所有囚犯。国王果然按其意愿如是照做。

那玛后生下一太阳般光明灿烂且身上具足如意宝花纹之太子,太子降生后逐渐精通一切论典,又非常长于忍耐,不久即成世间众生无偏亲友。金刚棒年迈之后扶植太子当上国王,自己随后老死归西。太子登上王位后依佛法治理国家,他有次心中暗想:愿我王宫中能降下天人饮食、衣物、宝饰等物。结果终遂其愿,一切所求乘愿而来。因新国王对所有亲友都欢喜承侍、恭敬对待,故而众人都唤他作喜洋洋国王。喜洋洋国王以自己福德力令鼓声地方民众受用圆满、如天人一般。

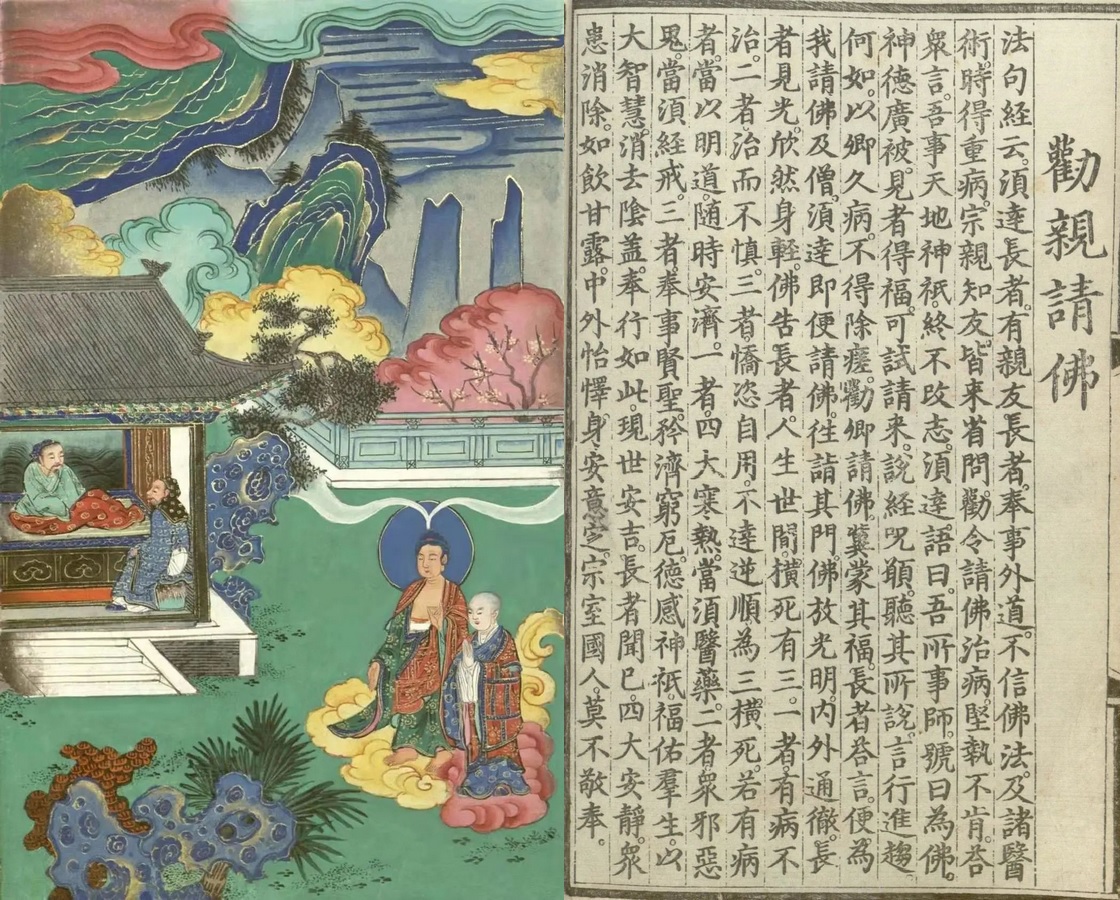

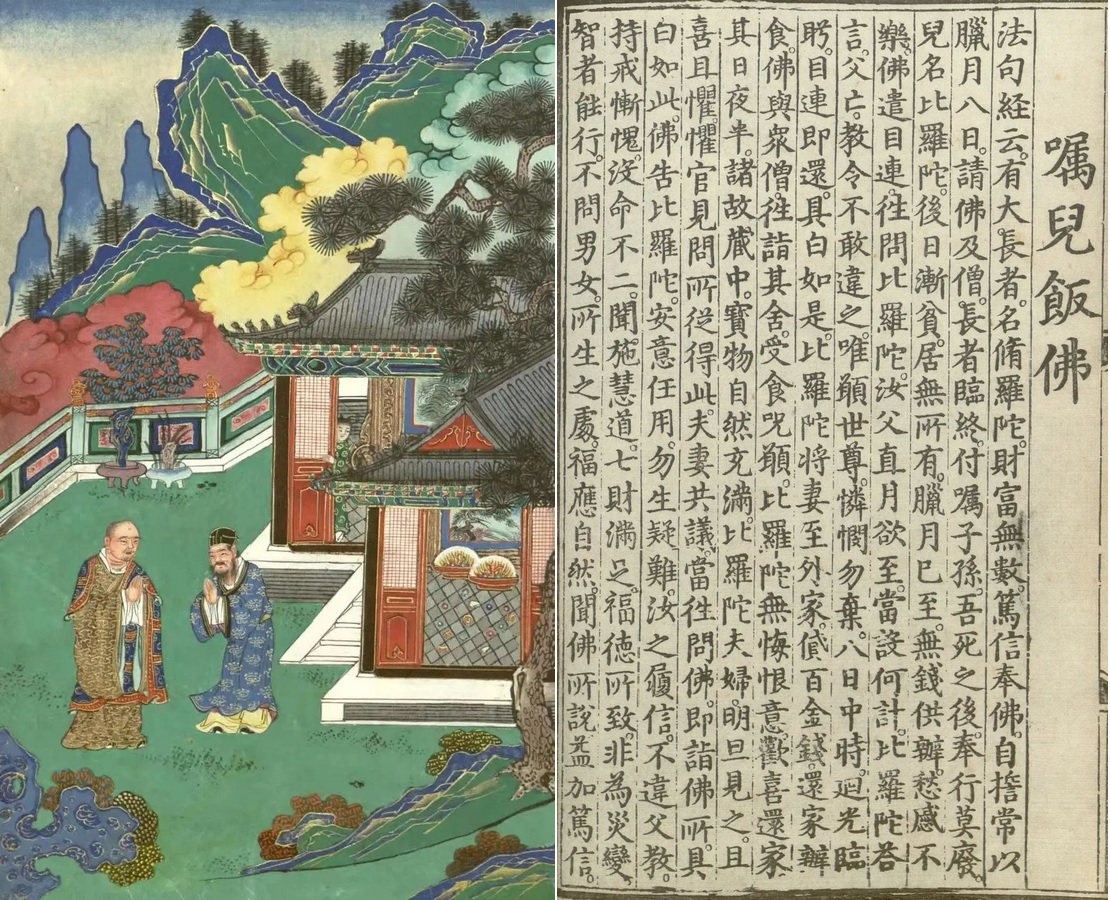

法句经云。有大长者。名修罗陀。财富无数。笃信奉佛。自誓常以腊月八日。请佛及僧。长者临终。传嘱子孙。吾死之后。奉行不废。 儿名比罗陀。后日渐贫。居无所有。腊月已至。无钱供办。愁戚不乐。佛遣目连。往问比罗陀。汝父直月欲至。当设何计。比罗陀答言。父亡教令。不敢违之。唯愿世尊。怜愍勿弃。八日中时。回光临盼。目连即还。具白如是。 比罗陀将妻至外家。贷百金钱。还家办食。佛与众僧。往诣其舍。受食咒愿。比罗陀无悔恨意。欢喜还家。 其日夜半。诸故藏中。宝物自然充满。比罗陀夫妇。明旦见之。且喜且惧。惧官见问。所从得此。夫妇共议。当往问佛。即诣佛所。具白如此。 佛告比罗陀。安意任用。勿有疑难。汝之履信。不违父教。持戒惭愧。没命不二。闻施慧道。七财满足。福德所致。非为灾变。智者能行。不问男女。所生之处。福应自然。闻佛所说。益加笃信。

当时有一奸臣名为恶意,性情暴虐,他时常内心作意:若能杀死喜洋洋,则国民皆可归我统治。于是他便给山王国王去信离间道:“喜洋洋实为你敌人之子,如能将之杀死,你即可统领整个世界,我那时也可成为你手下大臣。”山王听信恶意一派挑拨之语,他于是派人前往喜洋洋处传口信道:“你父亲曾抢走我财产,令我感受巨大痛苦。现在,我要用我大势力向你报复。”喜洋洋闻言想到:如果山王率军到我这里,我治下民众可能会被其伤害,不如我亲自前往劝解。他就派人回复山王说:“我历来恭敬、佩服你老人家,大王不用亲赴我国,我当送上门去。”随后他就率大军奔赴山王国中,并在离其国家不远处之恒河岸边驻扎下来。

喜洋洋又派恶意奸臣捎口信说:“我爷爷乃我长辈中最受我恭敬者,我何不到你脚下顶礼问安?”而奸臣却将原话歪曲说成:“不畏惧你的国王让我告诉你,叫你山王前去他脚下顶礼。”山王听后怒火万丈,奸臣趁机又煽风道:“喜洋洋力量微弱,加之人又愚笨,怎能伤害如你这般的大国王?”山王就率领四种军队欲与喜洋洋部下一决高低,人马于是向喜洋洋驻地开拔而去。

喜洋洋国王此刻正趋入一艘如天宫一般之大船里,船上众人载歌载舞将其围绕,国王则欲在恒河中沐浴。待其在恒河中尽情游乐、沐浴后,又往全身涂抹上油脂。当他正欲吃饭时,军队开始擂响战鼓,一时鼓声浩大、声震如雷,山川大地尽皆震动不已。山王闻已心中不悦,他问奸臣道:“擂鼓为何?”奸臣回答说:“此种鼓声响起之后,天人饮食就要现前,喜洋洋他们即将进餐。”山王听到后不禁咋舌:“喜洋洋国王既具有如此福德威力,我们若伤害他,恐怕会遭雷击等报应。”他又想到:我这孙儿真有大安忍力。

喜洋洋此刻已了知山王国王开始有些踌躇不决,他想:我应以方便法摄受山王国王。主意一定,他就故意对已到跟前之山王国王说道:“众人多有谣传,言你欲与我相斗。如你真要挑起战争,那我也只得放弃安忍。我会令天炸惊雷,将你与你眷属统统杀死。”

山王国王立即瘫软下来,他因恐惧而主动要与喜洋洋握手言和。山王请他前往自己那里,按规矩对他恭敬礼敬又多加赞叹。喜洋洋则以佛法令山王趋入正道,随后回到自己国家。

喜洋洋之所以能获取天人般财富,原因在于:

久远之前,喜洋洋曾转生为鹿野苑一婆罗门,名为根具。根具曾供养一生病缘觉以粥混合之药,又持宝伞为缘觉提供荫凉。以此异熟果报成熟,根具后才转生为财富圆满之喜洋洋国王。

当时之恶意奸臣即为后来之提婆达多。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!