释迦牟尼佛广传·白莲花论 五、安忍品 一

— 索达吉堪布

无量劫之前,鹿野苑嘎西梵施国王执政时,举国上下财富圆满。国王、王妃后生一相好庄严太子,名嘎西喜爱。再后来,王妃于战乱时又产下一子,就将其称为争斗生。梵施国王历来以法、非法治理国政,嘎西喜爱见到后就想:国王去世后如我继承王位,我若以法、非法治国,将来必堕地狱中,看来我还是舍弃俗世、出家求道为妙。

太子想到这便来到父王脚下顶礼道:“父王,请开许孩儿出家学道。”父亲诧异说道:“太子,你到底作何打算?若你欲供养、布施,现有非常难得之王位即将落于你手,你尽可凭之广行上供下施,却为何定要出家求道?”太子回答说:“森林中可以树皮、青草为衣;可以树根、水果为食;还可与野兽自在交往,这种生活方为殊胜悦意。凡是有智之人,绝不会为能摧毁来世根本之王位而遭受杀害、束缚、打击等痛苦。”

国王又劝解说:“太子,你应了知,我唯一至爱就是你!我死之后,尽管不情愿,但我们终将不得不分离;而当我们尚都存活于世时,我怎忍心让你离我而去?”但太子却已打定主意,他对父王说:“若父王不开许我出家,孩儿也就只能绝食明志。”太子随后便开始绝食,第一日绝食过后,第二、三、四、五、六日,太子始终无有进食粒米滴水。

国王再劝太子道:“出家对你而言实在困难、痛苦。试想:独自一人前往寂静地与野兽为伍;生活来源只能依靠众人;所有人间消遣、玩乐在有生之年全部享受不了,这些困难不知你想过没有?若你能继承王位,则可尽享人间一切快乐,同时又能广行布施、积聚福德,这又有何不妥之处?”国王如是劝阻太子,但太子一言不发。

国王又命令王妃、大臣等人劝阻太子,这些人就对太子说道:“你正当青春年少之时,理应享受种种安乐,为何要自讨苦吃?若你前往寂静地,想必很难久住。”太子对此依然一言不发。

国王又令与太子素来友善之大臣儿子、国王侍者儿子及其他童子同样劝阻太子,但太子还是一言不发。这些童子就向国王禀告并安慰他道:“大国王,你应明白,若太子继续绝食下去,最终死在这里,那时你该如何是好?对他出家之事,智者均欢喜赞叹。若能适应出家生活,他当然会健康生存,你亦可见到爱子,何苦要让他绝食而死?这样你们父子将永远不得相见;若不适应出家生活,他自会回到父母身边,此乃他唯一出路,那时他岂不又回到王宫?”

国王无奈对众童子说道:“既然你们都如此认为,那我也只能允许他出家求法。”童子们急忙将国王开许之口信传与太子:“国王已同意你出家之事。”众人随即找来各种营养补身物以求能迅速恢复太子体力,待太子稍稍恢复之后,他便离开鹿野苑前往仙人面前出家。

出家后他以精进修持而远离诸贪欲,并获慈心等持,对每一众生均生起慈悲心。以其慈悲力感召,大小野兽亦对他恭敬爱戴。他以不损害任一众生缘故,而能与所有众生和睦相处,人们都称其为忍言尊者,尊者后有五百仙人眷属。

梵施国王死后,争斗生继承王位,他以如法、非如法方式治理国家。一次,忍言尊者对其上师说:“我近日深感自己身体极度缺乏营养,在寂静地恐难以再维持生命,看来我应前往城中。”上师殷切叮咛道:“无论居住于城市还是寂静地,出家人均要严护根门,你应到鹿野苑附近居住茅棚。”得上师开许后,他便牢记在上师前所得教授,依计划前往鹿野苑。

到达之后,他就在父王园林一角落中安住下来。待到春和日暖之时,杜鹃、天鹅、共命鸟等多种飞禽均发出悦耳鸣叫,一片春光无限好景象。争斗生国王与王妃便选在一暖融融春日出宫赏玩,当他们在园中游走观春时,国王因疲倦就先行睡去,素喜赏鲜花、树果之众女眷便开始在园中自行游历,她们自由自在尽享春日大好时光。恰在此时,她们看见行持寂静行止之忍言尊者,众人立刻对其生起信心,纷纷上前顶礼,并在绕转后坐于尊者面前听法,尊者亦开始为众人宣讲佛法。

国王醒来后不见王妃与眷属,即刻就生起嗔恨心,他开始仗剑在园中四处找寻,并最终在尊者前发现自家眷属。而当她们看到国王面露凶色后,全部四散逃开。国王便直接找到尊者厉声说道:“你是何人?”尊者平静答言:“我乃忍言尊者。”国王满脸蔑视之色说道:“你是否已获得四无色及四禅定诸境界?”尊者谦卑回答说:“没有。”国王于是越发肆无忌惮:“既未得到修行诸境界,那理所当然就是凡夫。以凡夫之身于此隐蔽地与女人共居一处,谁会相信你们之间清清白白?你住在这里到底有何企图?”尊者诚实答言:“我于此欲修安忍。”

听罢此话,国王立刻拔出宝剑、气势汹汹怒吼道:“你既说欲修安忍,那我倒要看看你会不会安忍。”说完即以利剑砍下尊者两手,同时又厉声问道:“你到底是谁?”尊者依然平静回答说:“我是永不改变、坚定顽强之忍言尊者。”气急败坏之国王马上就又砍断尊者双足,并再次厉声喝问:“你还知道你是谁吗?”尊者还是答以“忍言尊者”。国王此番已恼羞成怒,他执剑又将尊者鼻子等五官及其余肢节全部砍掉。

忍言尊者还是用平静语气回答说:“我躯体即便被切割成芝麻粒许之成千上万块散落于地,我也绝不舍弃安忍行持。为何如此?因行持悲心善法原本就应如母亲待儿一般善待每一众生,怎能轻易放弃安忍?”尊者同时又发愿道:“国王为女人故,手执宝剑以烦恼心断我肢体,而我愿以修持安忍善根,于摧毁烦恼、获无上菩提时,凭智慧宝剑初再三‘伤害’、终断除他一切烦恼。”

此时大地六次震动,忍言尊者五百眷属全部从虚空中飞至他面前。看到他遭受如此惨不忍睹之迫害后,众眷属齐声问道:“不知尊者安忍心失坏没有?”忍言尊者便趁机向眷属们宣说自己未曾失坏安忍心之经过。

喜欢忍言之天神此刻说道:“如此恶劣之国王这般残害忍言,而忍言则一直安忍挺过,我想我们天人应降下兵器雨杀死这国王与其眷属以匡扶正义。”忍言得知后却说:“我手、脚、鼻均已被他全部砍掉,但即便如此,我也不愿让他承担罪过,更何况牵连其他无辜众生。”尊者就这样劝阻天神勿杀死国王与眷属。

释氏源流应化事迹–夫人满愿

释氏源流应化事迹–夫人满愿

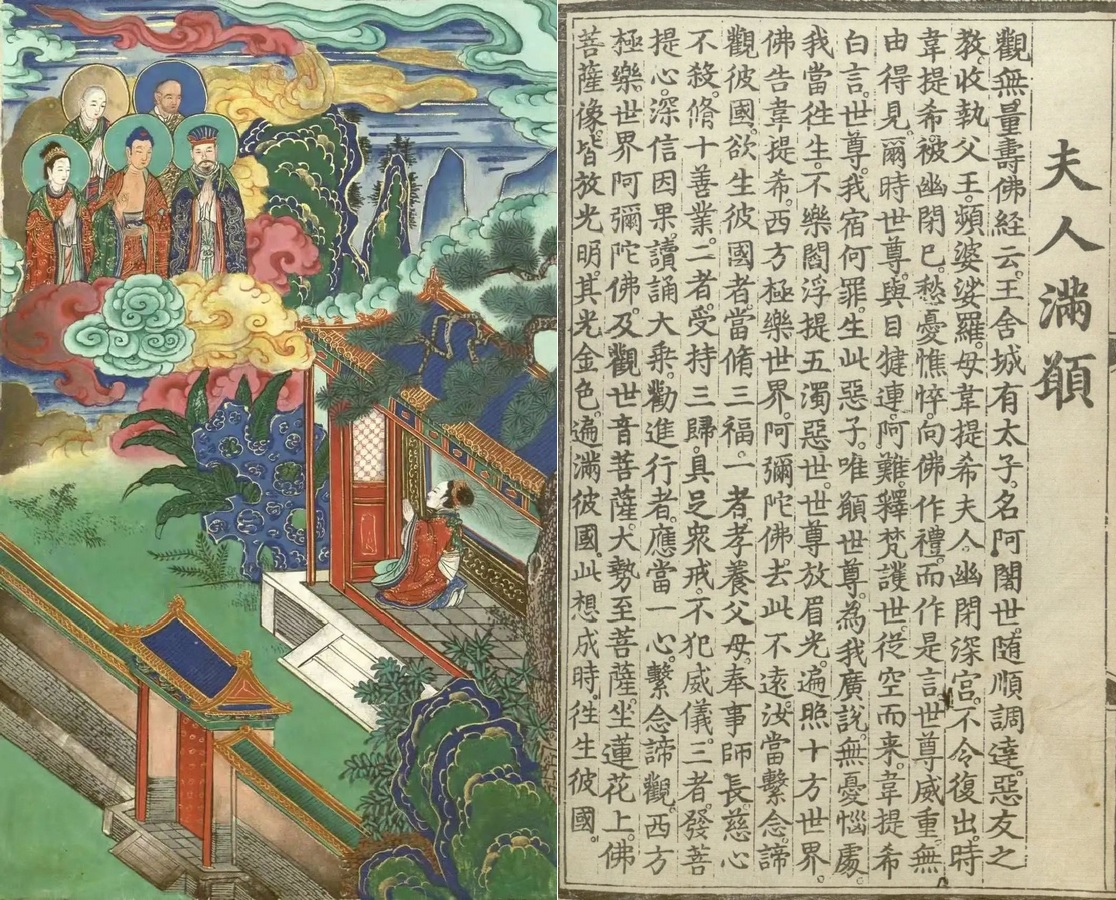

观无量寿佛经云。王舍城有太子。名阿阇世。随顺调达恶友之教。收执父王频婆娑罗。母韦提希夫人。幽闭深宫。不令复出。

时韦提希被幽闭已。愁忧憔悴。向佛作礼。而作是言。世尊威重。无由得见。

尔时世尊。与目犍连。阿难。释梵。护世。从空而来。韦提希白言。世尊。我宿何罪。生此恶子。唯愿世尊为我广说无忧恼处。我当往生。不乐阎浮提浊恶世也。

世尊放眉间光。遍照十方世界。佛告韦提希。西方极乐世界。阿弥陀佛。去此不远。汝当系念。谛观彼国。欲生彼国者。当修三福。一者孝养父母。奉事师长。慈心不杀。修十善业。二者受持三归。具足众戒。不犯威仪。三者发菩提心。深信因果。读诵大乘。劝进行者。

不过鹿野苑天神最后还是降下瘟疫,令老鼠、鹦鹉损害此地众生。天人亦不降下雨水,于是居住于此地之众生大多都相继死亡。国王急忙向看相之人打探,看相者均谓此乃迫害忍言尊者、导致诸天人心怀怨恨所致。国王就向看相者询问应对良方,他们回答说:“若国王能对天神做食子供养,并在诸天人、忍言尊者前厉行忏悔,如此才能对缓解国家疫情有利。”国王就开始在城中到处宣布说自己欲行忏悔、供养之事,并将供养天神、布施贫苦人承诺付诸实施,且亲赴忍言尊者脚下顶礼谢罪。

尊者此刻则安慰他说:“大国王,敬请放心,我心依然安忍。”国王略显怀疑,他问尊者:“如何才能令人相信你已无丝毫嗔恨心?”尊者回答说:“若我所言真实,就请将我身上所流落之鲜血立刻变为乳汁。”话音刚落,鲜血即刻变为乳汁。但国王还是有些不大相信,尊者见状就又说道:“尽管你已砍断我四肢,但若我确实未生丝毫嗔恨心,以此谛实力加持,则愿我身体立即恢复如初。”言毕,尊者身躯果然恢复如前。

国王与眷属皆用深感稀有之目光凝望尊者,并在尊者脚下恭敬顶礼后才依次离开。自此之后,国王就经常供养承侍尊者。

依止其他上师之恶行外道一千人,对尊者最终成为国王上师生起强烈嫉妒心,他们竟将不净尘土撒在尊者身上。而尊者却如是发愿道:“以我修行安忍之功德力,待我成佛时愿能以智慧甘露水将这些人垢染除净,清净他们心相续中贪欲等一切障垢。”

当时之忍言尊者即为后来之释迦牟尼佛;争斗生国王即为后来之陈如尊者;四位大臣则为后来与陈如同为最初五比丘中另外四人;一千恶行外道则为后来之秋渥迦叶等一千比丘。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!