第一部 我们为何要修持前行

第五章 运用你的想象力

宗萨∙蒋扬∙钦哲仁波切 著

观想的修持

「观想」的技巧贯穿于整个前行的修持,但它在使用我们想象力的方式上,与其它许多禅修——例如「止」的修持——相当不同。在我们迷惑的生命经验中,想象力也扮演了主要的角色。我们在日常生活中所遇 到、感知到的每件事,都是自己想象力的产物,而且,由于我们相信自己所创造的各种幻相,它们因而成为根深蒂固的心理习性,以至于我们完全忘记它们只不过是幻想而已。因此,想象力是我们最有力的工具之一,而利用它来改变并稀释我们如何看待世界,就是所谓的「观想的修持」(practice of visualization)。

初学者会遇到的一个小问题,是英文「visualization」(观想)一词有可能造成误导。对大多数的人而言,「观想」是指专注于某个形象,然后将它保持在心眼中。但是,外貌只是观想修持的一个元素而已,绝对不是全部。每个人对事情的态度与理解,都随着他的处境与教育而改变。直到最近,在西藏长大的佛教上师们都视色拉、绿色蔬菜与草是动物的饲料,而不愿去吃这些东西。现在,藏人已经熟悉西藏以外的食物,这种态度也随之改变了。正是这种显相上的转变,我们将它运用于「生起次第」(梵utpattikrama)之中。

另外一个例子可以在网际网络上发现。大多数的色情图片都很小——当然远小于真实的尺寸。从逻辑上而言,很难相信那么小的图片能让活生生、会呼吸的人激起性欲,但是它们真会如此。我们根深蒂固的习性设定了我们会对某种特定的图像做出反应,因此,即使是从小小的14X8公分的YouTube屏幕上看到,它都依然有力量让我们感到兴奋,或令我们生气、悲伤,甚至抑郁。

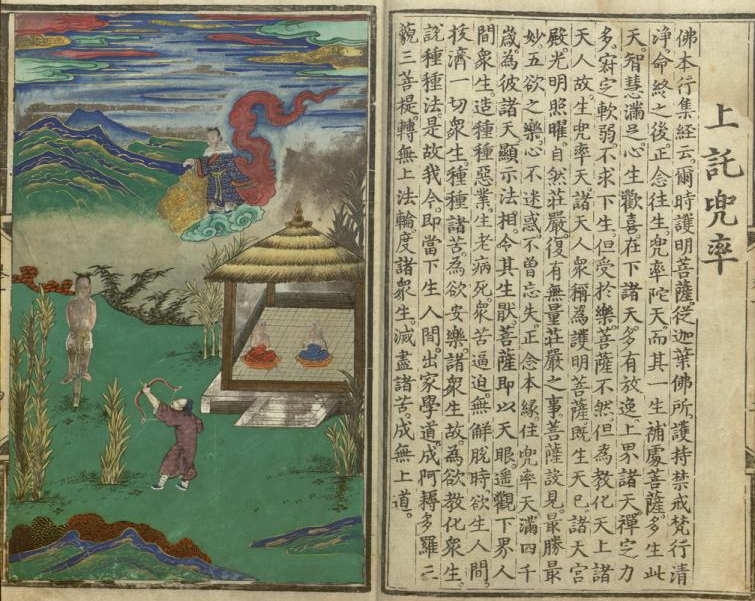

在某种程序上,这就是观想的运作方式,与物体的大小或所谓的「写实」程度完全无关。现代社会的金刚乘学生常会对修持观想感到很困难,我想部分的问题来自于像我这种藏传老师。我们假设一切有情众生都与藏人用相同的方式处理事情,因而教导大家想象佛陀佩戴着藏人喜好且深具意义的饰品,一如传统西藏绘画上的形相。但是,成为一位完美的藏人肖像专家,并非修持观想的重点。

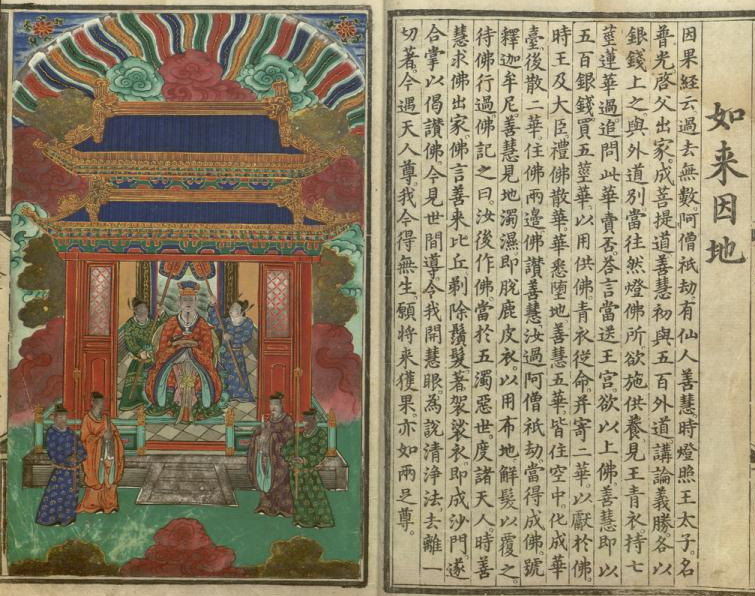

修持观想的主要目的,是藉由培养清净显相,使我们对现象世界凡俗而不清净的显相能够加以净化。然而,不幸的是,「清净显相」又是一个易于被误解的概念。弟子们经常试图在心中再造一个与唐卡完全相同的影像,其中有平板、不眨眼的本尊,身边环绕着冻结在空中的云团,而他们的佛母看起来像是过大的婴儿。以这种错误的版本来修持观想,等于是把一种比你与生俱来的还糟糕的显相灌输给自己,而在这个过程中,也摧毁了培养清净显相的整个目的。

那么,「不净显相」真正的意思是什么呢?如同前述,「不净」并非意味着我们观想的对象被尘垢所覆盖,或是污秽、肮脏,「不净」并非「在外面」;在此处,「不净」意指问题「在里面」。

我们透过标示为「贪爱」、「嫉妒」、「骄慢」、「无明」、「瞋恨」等的各种情绪滤镜去看世界,因此,我们所感知的一切,都被这五种情绪的无数变形所染色,而这些变形有些连名称都没有。想象你去参加某个派对,一眼就瞥见某个吸引你的人,你的「贪爱」便会立即启动,为此人贴上「性感」的标签;如果其它人妨碍了你,你的「瞋恨」滤镜便会立即启动,为此人贴上「讨厌」的标签。随着夜晚流逝,又有其它人激起你的不安全感,使得你批判他们、打量他们;你为自己的选择辩护,并诋毁他们来膨胀自己的骄慢,所有这些都是被「深度无明」的滤镜所激发。这张清单可以持续地列举不完。

所有这些不同的显相都生自我们一己之心,然后再经由我们的情绪所过滤。事实上,我们所经历的一切大小事情必定会导致失望的原因,是因为我们一直无法记得自己感知的一切都是自心的产物,反而执着于「在外面」的显相,并相信它们是真实存在的。这就是我们在金刚乘「观想的修持」中所要处理的东西。这一切都与「修心」有关。声闻乘所提供的诸多方法之一,是以「身」与「语」的戒律来灭除我执,诸如先前所提到的;剃除须发、托钵乞食、穿着袈裟,以及避免各种世俗的行为(如结婚或性行为)等方法。菩萨乘的修心除了持守「身」与「语」的戒律之外,还加上观修悲心、生起菩提心等。最后,金刚乘不仅经由持守戒律瑟观修悲心来修心,它还提供我们从不净显相转化至清净显相的方法。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!