第二部 前行

第八章 生起菩提心

宗萨∙蒋扬∙钦哲仁波切 著

相对菩提心

第三,她发愿能永远珍视佛法甚于自己的性命与身体,并且将佛法付诸修持。这是我们所应仿效的人,因为尽管我们充满罪恶感,被责任所束缚,而且无休止地忙碌着照顾家庭与支付账单,但这些都无法阻止我们去修持愿菩提心。事实上,它是最理想的修持,而且我们也做得到。

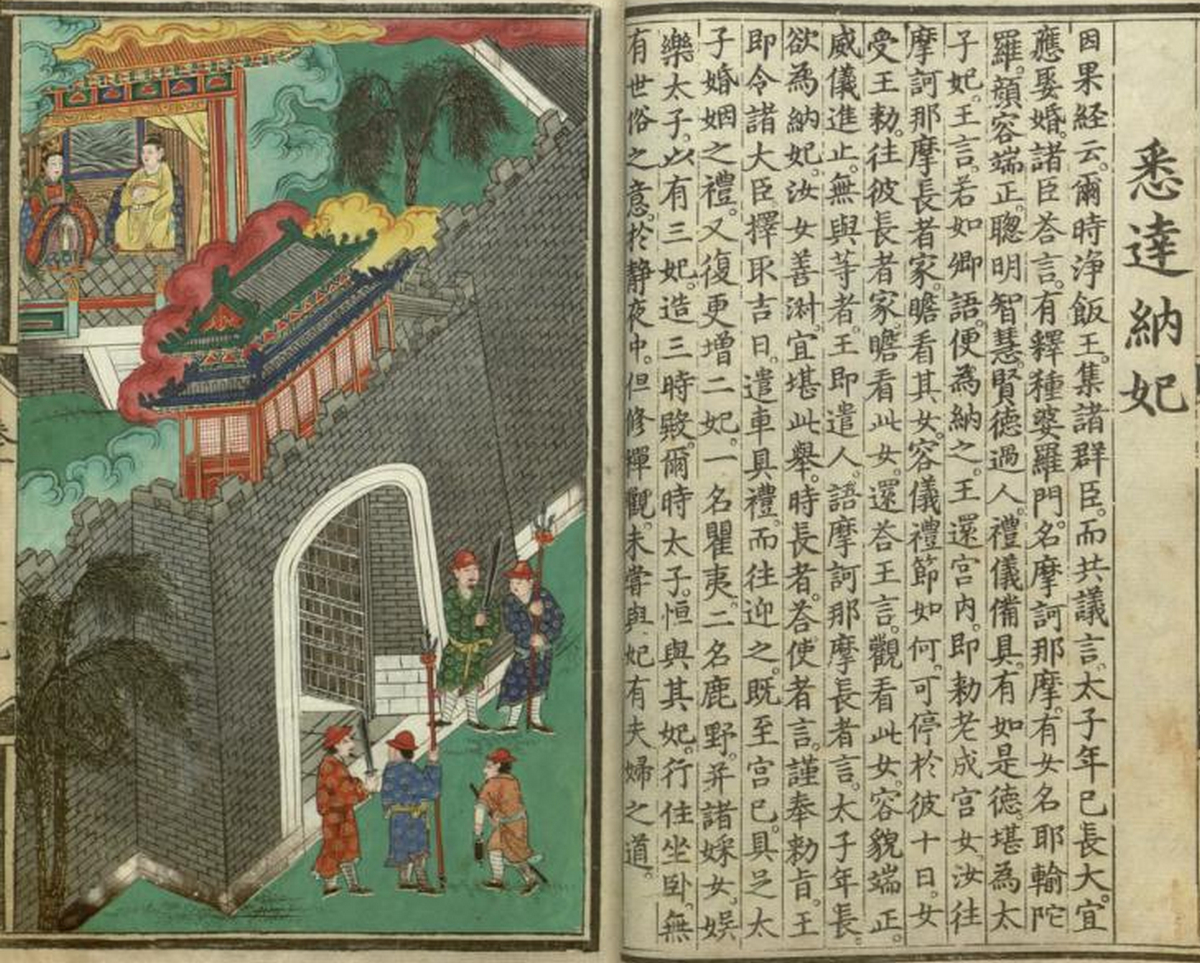

将近三千年前,佛陀给了某位国王一些忠告;对于现今事务太多而忙不过来的人而言,这些忠告依旧适用。一方面,佛陀很同情国王管理国家的任务繁重,伴随而来的责任与义务也很艰巨;另一方面,佛陀也很清楚,不论国王如何努力,他很难每日、每夜都修持菩萨行。所以,佛陀建议国王对证悟成佛生起强烈的愿心与渴望,在心中尽量地生起愿菩提心,并随喜他人的善行。佛陀肯定地告诉国王,将这些修持积聚的所有福德回向给自己的证悟,如此一来,他不仅能成功履行王室的职责,还能成就做为菩萨的责任,而且积聚无量的福德。

生起菩提心,并不单纯只是对那些我们认为需要帮助的人生起怜悯之心而已;比起衷心希望救度众生的愿菩提心而言,关怀他人的福祉是一种比较低程度的悲心。引介真谛给予众生,揭露并拆解缠缚他们的迷惑之网,或令他们由作茧自缚的自我局限中解放出来,难道还有比这更好的礼物吗?在祈愿令一切众生解脱,以及希望提供街头流浪儿童一顿热饭之间,两者根本无从比较。

想象喜马拉雅山中的某个洞穴里,有位瑜伽士在静坐禅修。他日复一日地修持相对菩提心,然而在此同时,他周遭山村里的婴儿们正以可怕的速度因饥饿死亡。这些婴儿显然需要迅速而实际的援助,可是这位瑜伽士依旧在他的山洞里,思惟他多么希望能引领所有的婴儿、他们的父母亲与一切有情众生都证悟成佛。无论从世俗的角度看起来多么怪诞,但这位山洞隐士远比最终提供人道援助的国际组织更值得礼敬。为什么?因为真诚且由衷地希望他人证悟成佛,是惊人地困难;只是提供食物、药品与教育,则容易得多。不理解证悟真正价值的人,很难接受这种看法。

寂天在《入菩萨行》第一品中指出:

是父抑或母,谁具此心耶?是仙或欲天,梵天有此耶?【译注19】

(是父亲或是母亲,或者还有谁有这样饶益众生的心呢?是欲天还是诸仙,难道修四无量的梵天发得起这种愿心吗?)

解救身体的病苦是一种世间行,而且只能短暂地解除痛苦;筹划一切众生的解脱,则是永久解决所有痛苦的方案。相对于仅给予我们短暂喘息的人,我们对那些希望永远除去我们所有痛苦的人,难道不应该更加感谢吗?遗憾的是,大多数的人都未能觉察这两者的不同,因为我们从未诚挚地希望他人达到证悟。如果有人提供我们一张通往证悟的单程票,我们一定紧抓在手中,根本不会想到要送给他人。

设想你得到了一剂灵药,喝下去就能获得天眼通与遍知力。你会把它全部喝下去,还是会与他人分享?在你决定之前,想一想,修行者如何经常嫉妒那些看似比自己更精进的法友。或者,当得知另一位同修接受了一个你未被邀请的更高法教时,你有多么嫉妒。如果心中生起真正的菩提心,你会开心地看到朋友们如此努力修持,并随喜他们所得到的一切教授。有一点很容易被遗忘,那就是假如有任何人证悟成佛了,就表示你的希望与祈愿终于实现了。

译注19:《入菩萨行》第一品〈菩提心利益〉,第二十三颂。(《入菩萨行译注》,页 8)

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!