释迦牟尼佛广传·白莲花论 六、精进品 十

— 索达吉堪布

久远之前当善行如来住世时,释迦牟尼佛曾转生为一法相大商主。后当法相欲以珍宝修建佛塔时,历来对佛法心怀歹意之婆罗门就开始阻挠他完成心中设想。国王则派东投英雄前去谴责婆罗门,待佛塔竣工后,法相作为大施主发愿将来要获圆满佛果。东投也发愿,愿待他成佛时能做他声闻眷属。东投也即后来之法政比丘。

又久远之前正当慧贤婆罗门时,法政转生为一智慧婆罗门。

拘留孙佛出世时,法政又转生为帕加地方一檀香施商主之子,名为马施。当檀香施前往海中取宝时,马施受姨母欺骗竟与母亲行不净行,后又与母亲成家。当父亲取宝归来、事情败露后,马施干脆将父亲杀死,然后带着母亲远徙他乡,开始过起夫妻生活。不久马施遇到一位来自家乡之阿罗汉比丘,此比丘问他:“你母亲现在是否安好?”马施闻言立刻惶恐不安,他怀疑比丘已了知自己与母亲所干丑事,于是又毫不犹豫将阿罗汉杀死。没过多久,马施发现母亲又与其他英俊商主之子共行邪淫,他便抽出宝剑再将母亲杀死。

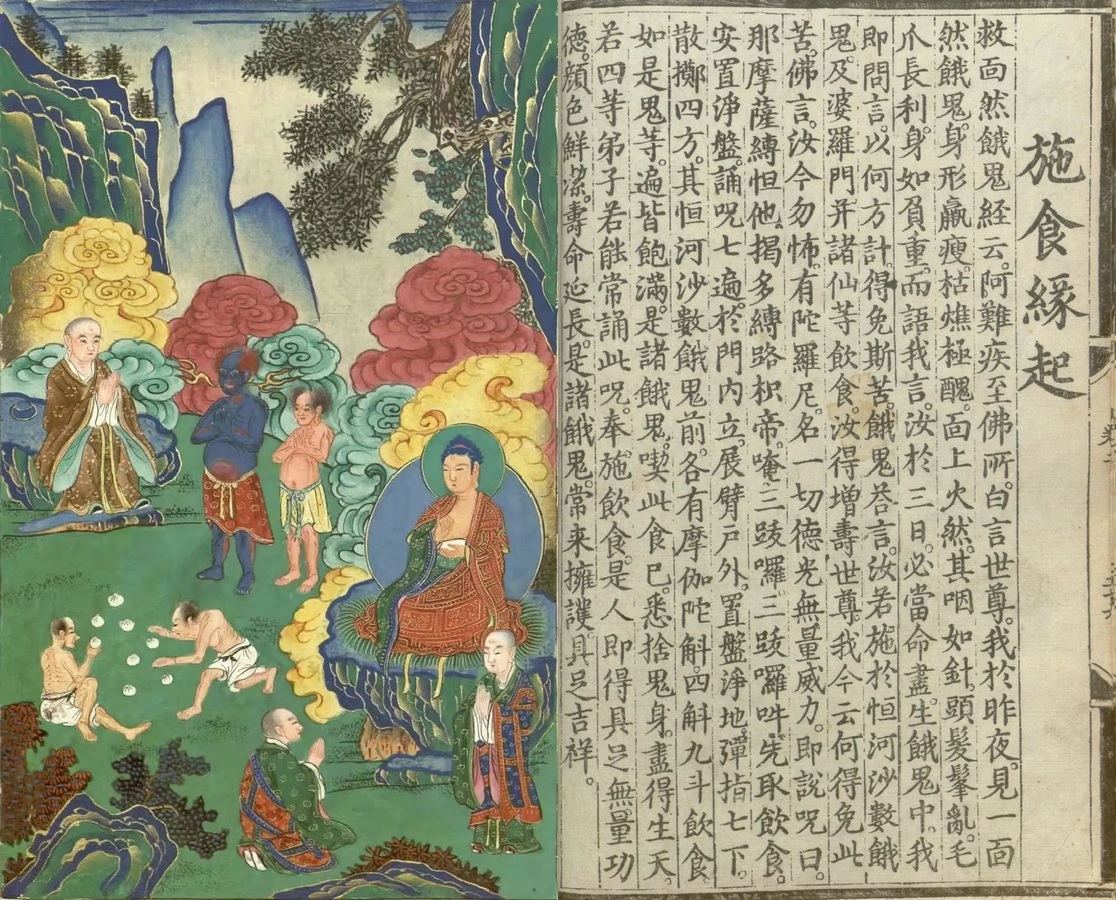

盂兰盆经云。大目犍连始得六通。欲度父母。报乳哺之恩。即以道眼观视世间。见其亡母生饿鬼中。不见饮食。皮骨连立。

目连悲哀。即以钵盛饭。往饷其母。母得钵饭。便以左手接钵。右手抟食。食未入口。化成火炭。遂不得食。

目连大叫。悲号啼泣。驰还白佛。具陈如此。

佛言。汝母罪根深结。非汝一人力所奈何。汝虽孝顺。声动天地。天神地祇。亦不能奈何。

当须十方众僧。威神之力。乃得解脱。吾当说救济之法。令一切难。皆离忧苦。当于七月十五日。为七世父母。及现在父母。具饭百味五果。汲灌盆器。尽世甘美。以着盆中。供养十方大德众僧。供养此等自恣僧者。若现在父母。寿命百年无病。无一切苦恼之患。乃至七世父母。出离三途饿鬼之苦。生人天中。福乐无极。

是佛弟子。修孝顺者。应念念中。常忆父母。年年七月十五日。为作盂兰盆。施佛及僧。

不长时日内,马施连续三次造下无间罪,当地居民受天尊劝化,最终将马施赶出此地。此时他才略微生起后悔之意,于是就到比丘僧众前请求出家,但僧众未开许他这一请求。结果他又嗔心大起,竟于夜半时分点火烧死了诸比丘。就在这时,一菩萨告诉马施道:“你现在受戒、持戒恐非应理,不如长期念诵‘南无佛’,以此念诵佛号之加持力,将来才会解脱。”

马施死后长劫沦落地狱,恒时感受燃烧之痛。他后又于大海中转生为一条山王大小、吞食其它鱼类之巨鲸,此巨鲸张开血盆大口之时,众多取宝商人纷纷落入它囊中。正当众人遭遇危险、无计可施之时,一商主名为持耳者告诉众人只有念诵“南无佛”才可度过险难,于是大家便齐力念诵起来。正住于祇园精舍之释迦牟尼佛以天耳马上听闻到众人所诵佛号,佛陀随即施以意加持。结果鲸鱼听到佛号后也紧闭嘴巴,未伤害众人。商人们顺利脱险后都对释迦牟尼佛生出信心,并在其教法下出家,后皆获阿罗汉果位。

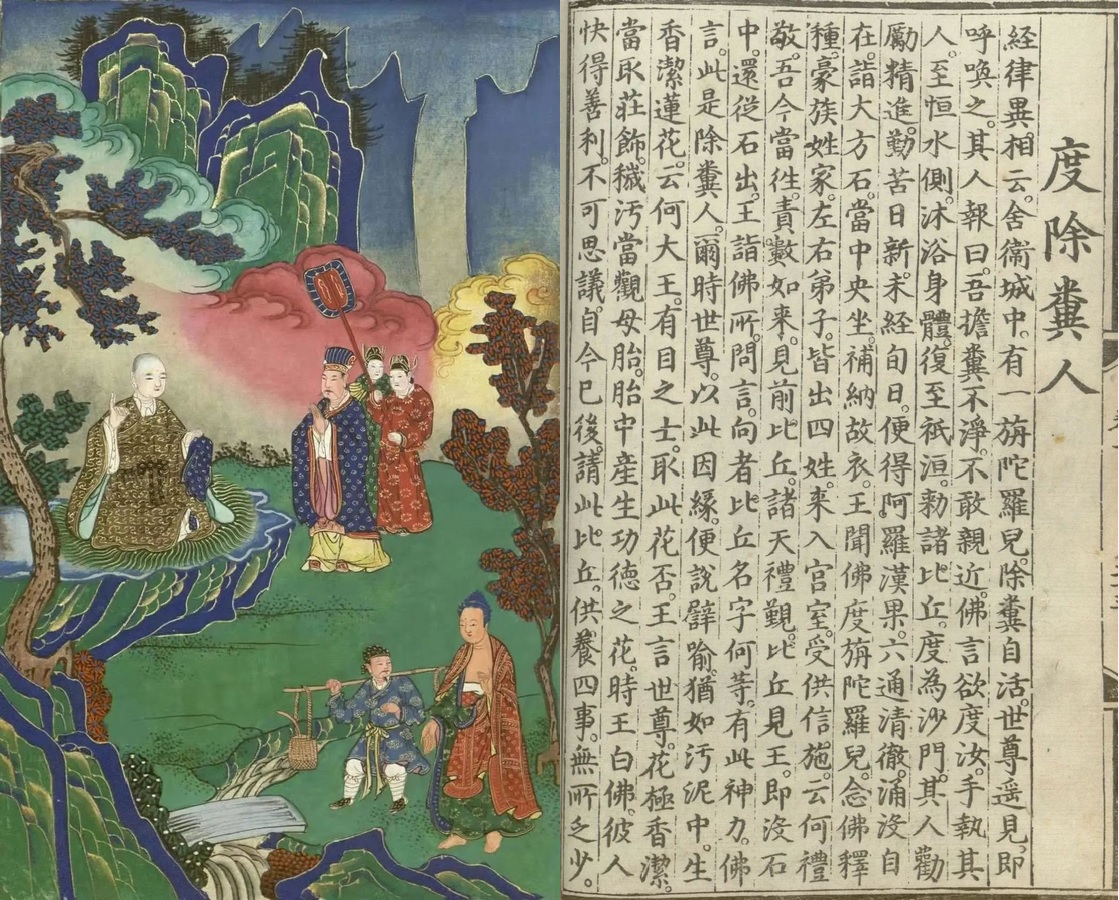

鲸鱼死后,许多龙就将它尸体推至岸边。鲸鱼最终转生为舍卫城之司马得婆罗门,此乃他最后一世流转生死轮回。司马得婆罗门不论如何猛吃都感觉未饱,他最后终于出家求道。世尊将其带至海边看他自己前世遗骸,他这下总算对轮回彻底生厌,后又获阿罗汉果位,名为法政比丘。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!