释迦牟尼佛广传·白莲花论 四、持戒品 四

— 索达吉堪布

释迦牟尼佛曾有一世为一婆罗门儿子,当时有一大臣广闻博学,知识渊博,婆罗门子便在大臣处听闻吠陀教授,随后就精通一切以吠陀为主之学问技艺,并因此而深获上师特别关爱。

一次,大臣为观察众弟子心性差异,便告诉他们说:“我现在已陷经济困窘状态,贫穷无财、一无所有。”众弟子皆对上师恭敬爱戴,于是他们便开始化缘,并以化缘所得饮食供养上师。谁料上师却说道:“我无需你们辛苦化缘,如欲真正帮我,则可为我募集一些钱财。”弟子们为难应对:“我们现在无此福报,只能以化缘行乞。供养我们之人实乃微少,若欲在婆罗门中招集财富,我等既无办法也无能力。”

上师则进一步“启发”道:“发财一般需通过学问才能得致,怎奈我现已人老力衰,无有办法再行此举。”弟子们坚定说道:“如有我们可为你尽力之处,请尽管吩咐。为报答传法之恩,我们会为你竭尽心力做一切事。”上师这时就故意说出所有想法:“一般心志脆弱、不坚强之人怕难以成办,但你们还是应当想方设法助我广集钱财。古人云:‘穷婆罗门可偷盗,无财无富即贫穷,无人知晓窥见时,即可窃取他人财。婆罗门依此积财,偷来钱物归自己,若能亲夺众人财,此乃对师大护持。’”众弟子听到后不经观察,即刻应承下来。

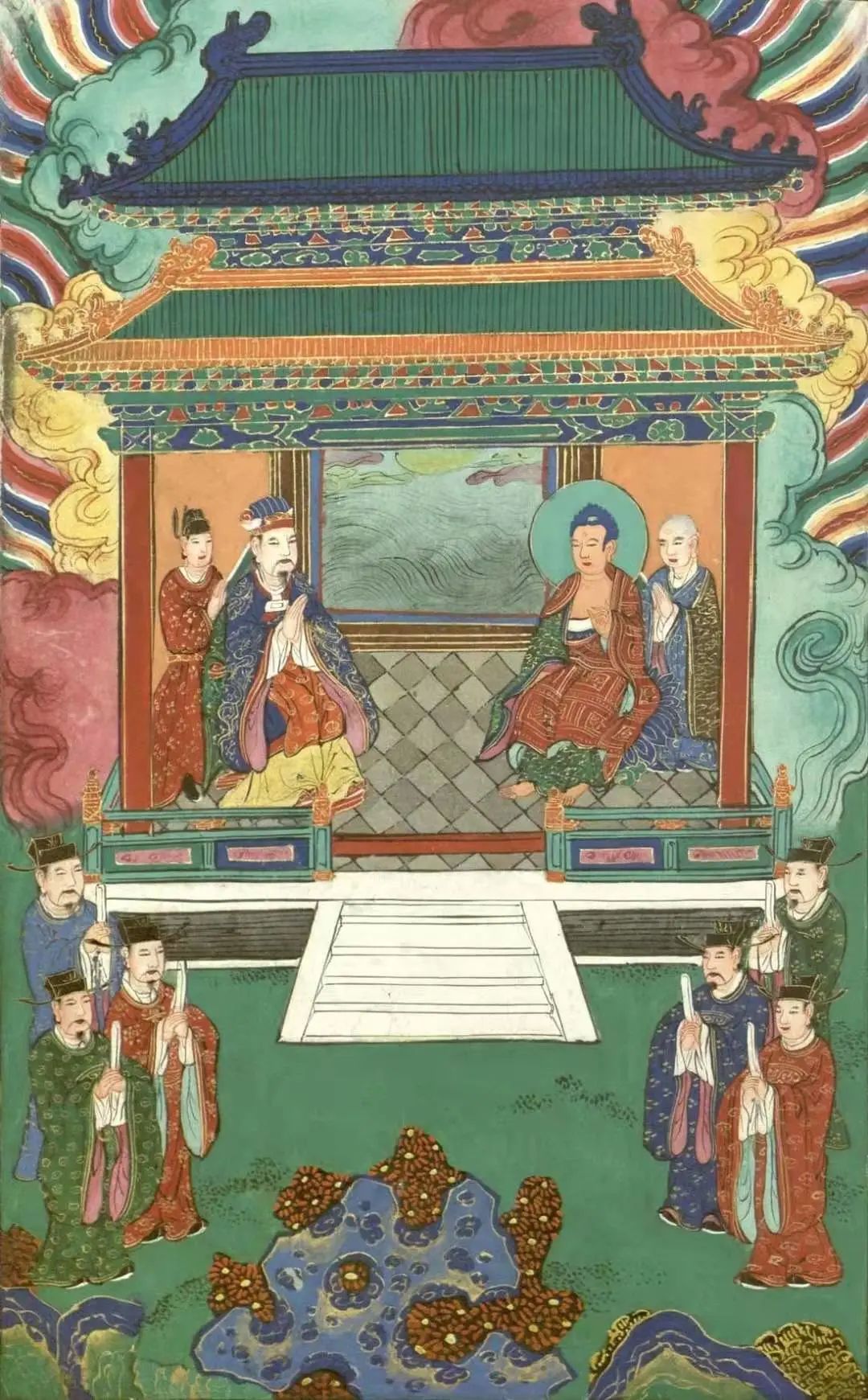

宝积经云。尔时世尊。告父王言。我所说法。初善。中善。后善。其义深远。其味亦善。淳净无杂。清白无染。显说梵行法。一一分别解说。

所谓六界。地界。水火风空识界。六触入。眼耳鼻舌身意识境界。若缘顺境。生于爱心。缘于违境。则生嗔恚。于中庸境。生愚惑心。如是三事。起贪嗔痴。因贪嗔痴。堕四恶处。轮转生死。无解脱期。

大王。如是作业果报。皆不失坏。无有作业者。无有受报者。但随世俗故有。非第一义。大王当知。一切诸法皆悉空寂。一切诸法空者。是空解脱门。空无空相。名无相解脱门。若于无相。则无愿求。名无愿解脱门。

一切法皆具三解脱门。究竟涅槃界。决定如法界。周遍虚空际。当知诸根如幻。境界如梦。

佛说是法时。净饭王及七万释种得无生法忍。尔时世尊即微笑说偈曰。

释种决定智。晓知一切法。

人中命终已。得生安乐国。

面奉无量寿。住安乐国已。

无畏成菩提。

而此婆罗门子则素来禀性善良,他听到上师所说话后即认其并不合理,故而一直未肯抬头。上师看见后,觉得此人可能尚具一定智慧,便欲亲自对其观察一番:此人是不敢偷窃,还是对我漠不关心?或者觉我所言不如法而不愿听从?我应再三观察。上师一边想一边就对此婆罗门子说道:“其余婆罗门弟子听说我贫穷后皆不忍心坐视不管,他们各自都欲发挥自己所能助我一臂之力。而你却低头不语,不知你是对我不关心,还是不敢偷盗?你为何沉默不言?”

此婆罗门子诚恳说道:“我实非不关心上师,也绝非对上师贫穷困苦置之不理,我只是觉得上师所说并不合理,因你所说可于谁都无法看见之时、之处造恶业,实际绝无存在可能。对非天、天人、佛陀而言,有何可逃脱他们眼目观照之事?认为自己造恶别人不知,真乃愚痴之见。你自己就已了知自己为非作歹,这怎能说无人知道?此乃自己亲知、亲做之铁定事实。如此看来,这样行事焉能无有过失。所以我对如此行事毫无兴趣,亦不敢恭维上师所定计谋。”

上师听到后非常高兴地说:“你为真正明了如何取舍我所言含义之人,绝不肯为财富而丧失自己智慧,真乃了不起之大智大勇。若一人以无惭无愧心违法行事而得天王果位,还不如自己亲捧破旧器皿前往敌人门口讨食过活。”

婆罗门子闻言后开始赞叹上师妙计,并高兴说道:“所言正是!所言正是!”

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!