释迦牟尼佛广传·白莲花论 五、安忍品 七

— 索达吉堪布

久远之前,在大海边住有一双头共命鸟,它们共用一个躯体,却长有二首。一只名为有法,一只名为非法。有次当非法睡着时,有法在巡视中捡到一甘露果。有法想到:是叫醒非法一起享用,还是我独自吞下?既然我俩共用一个躯体,干脆我就将之食用,反正都为滋养共同身躯。有法便未叫醒非法,自己独自吃完甘露果。

非法醒来后知道甘露果已被有法吃掉,因有法打嗝时呼出阵阵甘露果气味,非法气愤问道:“为何打嗝?”有法回答说:“我吃了甘露果。”非法紧追不舍:“你从何处得来?有法向非法讲述了全部经过,非法听后愤怒异常,它说道:“我以后也会仿效你如此行事。”

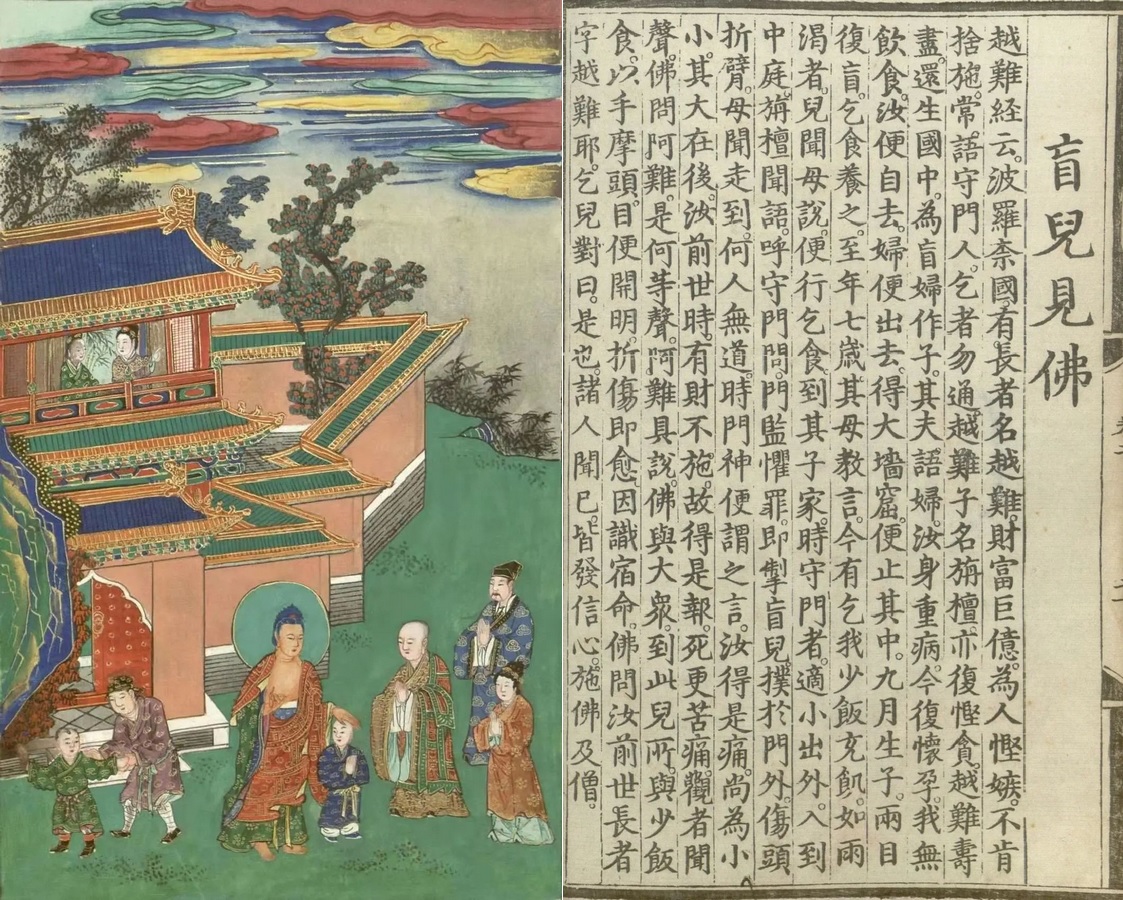

越难经云。波罗柰国有长者名越难。财富巨亿。为人悭嫉。不肯布施。常语守门人。乞者勿通。越难子名栴檀。亦复悭贪。

越难寿尽。还生国中。为盲妇作子。其夫语妇。汝身重病。今复怀孕。我无饮食。汝便自去。

妇便出去。得大墙窟。便止其中。九月生子。两目复盲。乞食养之。至年七岁。其母教言。今有乞我少饭充饥。如雨渴者。

儿闻母说。便行乞食。复到其子家。时守门者。适小出外。入到中庭。栴檀闻语。呼守门问。门监惧罪。即掣盲儿。扑于门外。伤头折臂。

母闻走到。何人无道。时门神便谓之言。汝得是痛。尚为小耳。其大在后。汝前世时。有财不施。故得是报。死更苦痛。

观者甚众。其声远闻。佛问阿难。是何等声。阿难具说。佛与大众。到此儿所。与少饭食。以手摩头。目便开明。折伤即愈。因识宿命。

佛问。汝前世长者。字越难耶。乞儿对曰。是也。诸人闻已。皆发信心。施佛及僧。

后有一次当有法睡着时,非法看到水中漂来一只水果,它不知有毒便将之吞下,结果立即昏死过去。

神志不清时,非法发愿道:“生生世世但愿我都能将有法杀死,并且永远与它对立,成为它的怨敌。”而有法则发愿说:“无论我转生何处,愿我生生世世都能以慈悲心对待非法。”

当时之有法即为后来之释迦牟尼佛;当时之非法即为后来之提婆达多。其他经论中所述双头天鹅之故事也与此公案大致相同。

此外,释迦牟尼佛曾转生为一后成诗学家之渔夫之子;他还曾转生为日轮国王、珍宝师、施主之子、婆罗门之子等,而提婆达多也常常转生为与释迦牟尼佛同一种姓之众生,他对释迦牟尼佛制造违缘、挑起争斗之情况,在《律本事》第一百零三回中有详细记载。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!