第二部 前行

第十四章 有关修持的忠告

宗萨∙蒋扬∙钦哲仁波切 著

以情绪(烦恼)为道

在《维摩诘所说经》(梵VimalakirtiSutra)中,文殊师利菩萨指出莲花无法在在干旱之处生存,只有生根于潮湿的泥土才会盛开。同样的,只有那些我执与情绪(烦恼)大如须弥山的人,才能生起阿耨多罗三藐三菩提心。【译注39】

情绪在心灵之道的每个阶段,都能派上用场。譬如说,如果你是属于「贪爱泛滥」的人,也许可以尝试去遵循特意避免让贪爱付诸行动的法道;或者,也可以尝试容许贪爱来主导自己的行为,但不被它伴随而来的蔽障所困。正如文殊师利菩萨所说:「一切烦恼,为如来种」。

你千万别因自己巨大的情绪而感到挫折或被它征服,也不必自困于这种想法——认为在最终证得心的本质之前,要完全克服这些情绪会是多么困难,甚至无望。诚如堪布恩加(Khenpo Ngaga)所说,一切的染污都是暂时的。他所说的完全正确,我们的染污是暂时的,因此相对地就易于舍弃与凈化。然而,若不经过修行,我们会因为对它们太过于熟悉,而无法觉察它们。也正因如此,它们不会自动崩解,这点值得我们谨记在心。然而,由于情绪确实是暂时的,因此,即使是以最少量的禅定修持,也很容易令它们分崩离析。

金刚乘弟子们常有沙文主义的倾向,他们以为「以情绪为道」是金刚乘的独门秘诀,因此一有机会都如鹦鹉学舌般地重复。但他们错了,根据蒋贡·康楚·罗卓·泰耶所说,所有三乘都包含如何「以情绪为道」的教法。

三乘的方法——舍弃、转化与了知

蒋贡·康楚·罗卓·泰耶根据「舍弃」(abandoning)、「转化」(transforming)与了知(knowing)三种行为,来教导三乘。他的教授不仅提供了如何修持佛法的实际建议,更明确地定义了声闻乘、菩萨乘与金刚乘。他也提供了三种处理「贪爱」的主要方式如下:

- 声闻乘的方法是以压制、拆解与劝阻,来「舍弃」贪爱。

- 菩萨道的方法是「转化」贪爱,因此你不必然要舍弃它,但是不允许以狂野、未调伏或有害的方式随意地任其出现。

- 金刚乘的方法是「了知」一切贪爱的本质。修行者以全然的「无作」来圆满这种「了知」,亦即不顺从于情绪。同时,不对贪爱生起厌恶,当然也不以转化它而将它舍弃或矫正。单纯地只是觉察它,就足以保证我们不会陷入它的游戏。

密咒乘的方式是「不造作」。在无造作的境界中,只是单纯地去认知。

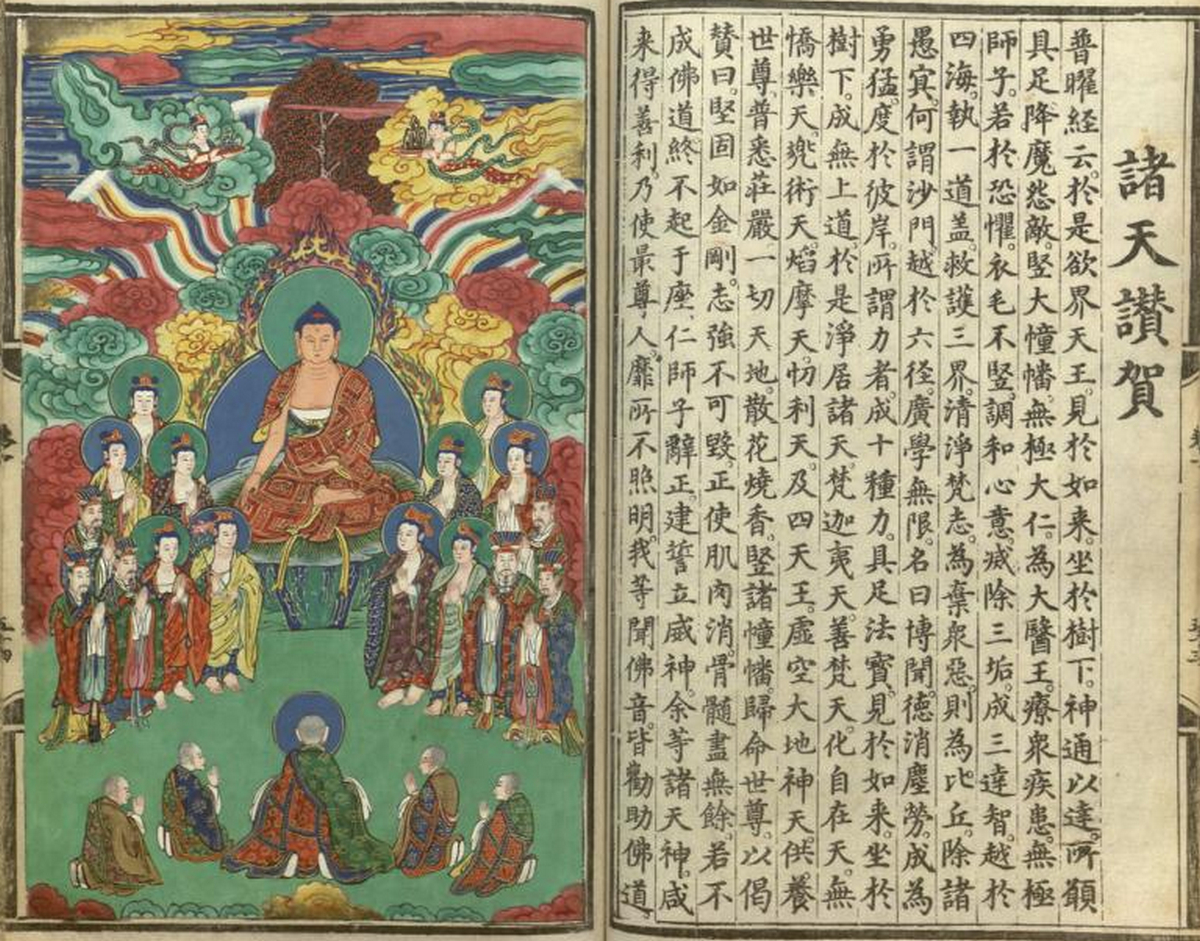

【译注39】 《维摩诘所说经》第八品〈佛道品〉。于是维摩诘问文殊师利:「何等为如来种?」文殊师利言:「有身为种,无明有爱为种,贪恚痴为种,四颠倒为种,五盖为种,六入为种,七识处为种,八邪法为种,九恼处为种,十不善道为种。以要言之,六十二见及一切烦恼皆是佛种。」曰:「何谓也?」答曰:「若见无为入正位者,不能復发阿耨多罗三藐三菩提心。譬如高原陆地,不生莲华,卑湿淤泥乃生此华。……如是入无为正位者,不生佛法;起于我见如须弥山山,犹能发于阿褥多罗三藐三菩提心,生佛法矣!是故当知,一切烦恼,为如來种。」(《大正藏》卷十四,页 549a‐b)

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!