释迦牟尼佛广传·白莲花论 六、精进品 八

— 索达吉堪布

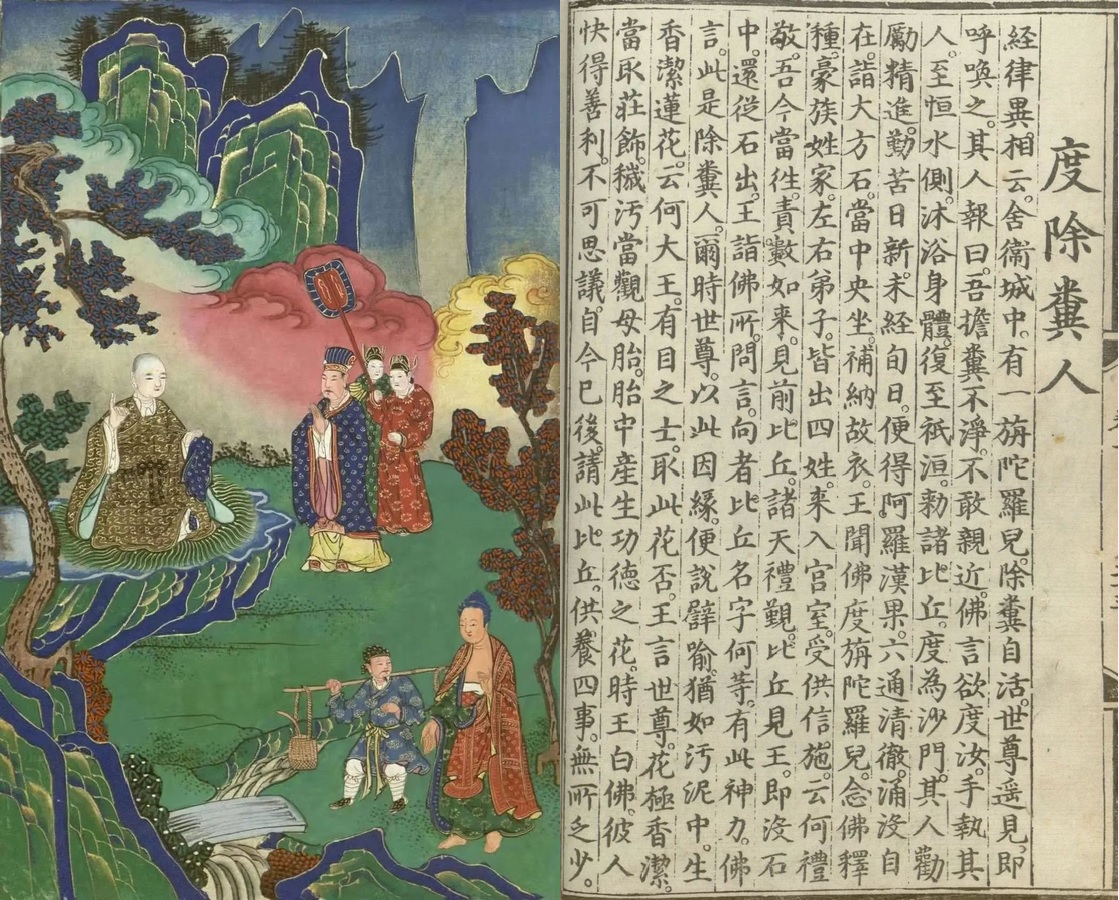

久远之前,于印度鹿野苑梵施国王地盘上,有一商主名为现喜部,他有一子名为妙喜,也即后来之释迦牟尼佛。待现喜部去世后,为满足众多乞讨者愿望,妙喜决定前往大海取宝。待他取宝顺利归来后,妙喜即开始对众多商人广行布施,令其皆从贪执财富之种种强盗行径中解脱。他前后六次深入大海,尽量以所获珍宝向乞讨者、与他同行之商人、强盗等人布施财物。尽管广行种种布施,但仍有众多强盗不舍强盗行为,妙喜对此亦无能为力。他想:我现在尚不能根本摧毁这些强盗恶业陋行。

带着种种苦恼,妙喜进入睡梦。梦中有一身色美丽之天女对他授记道:“大智者,切勿灰心失意,具智又精进不懈之人无事不能成办。有一班达儿洲为天人依止之处,你若前往必会发现一如意宝,此宝能令三界遍满财富。此地原本为超越凡人、具福德者所居之地,除去具福德者、具毅力者之外,普通人不可能到达那里,希望你能抵达班达儿洲。

要去班达儿洲可依下述方式:此地西面有玛拉雅山,山下有种甘露妙药。依精进力得此妙药后,可解除众生饥渴、劳累之困。从此越过七大洲、七座巨山、七大洋后,会碰到顺行、逆行大海,你可凭船渡过。登船后依风力可直抵岸边,抵岸后又会遇到顺行、逆行山王。山上有风能刺伤眼睛,有一具意妙药可以对治眼疾,使用过后即不会再遭受厉风损害。接下来会碰到普漩大海,海上会刮曼嘎狂风。渡过大海狂风后,有普漩山王,此山实为可怕之山。不过有螺肚妙药,此药被众多毒蛇缠绕,只要将药置于头顶就能遣除一切灾难。

再往前行又会遇一蓝水大海,海中有一赤目罗刹。有妙药名为玛刚,读诵佛经即可渡过蓝水大海。此时又会出现一蓝水山,山上有五百凶目夜行罗刹。那里有一具意妙药,见闻触摸者均可依此解除蛇毒。欲得此药,必得以守持斋戒、修大慈大悲心遣除毒蛇危害后才能得到。将此药与治眼疾之药等种种药配合后,会见到罗刹马车山,此山极难行走,不过你以自己福德力仍可跃过罗刹马车山。

接下来会碰到巴山,恐怖艰险。铜林中有一铜眼毒蛇,它所放毒气被风吹散后,凡接触者都会死亡。铜眼毒蛇于六月中所放毒气可达于一由旬之地,六月过后它便饥饿难眠,不再放毒。在一竹林山洞中取到妙药后可念诵佛号,毒蛇及其余危害则无法近身。

过后又有七大山,山上有铁竹林利刺,只能以铜鞋底方可行走于上。越过铁竹林、七大江河后即到达三峰山。三峰山有金刚刺山,此山亦只能以铜鞋底方能越过。过了铁山、铁水等众多山河后,又出现一烟目山,全山上下遍满毒蛇毒气。山顶有一石墙围绕之水池,池中有一珍宝洞,洞中有不死长生妙药。如此地沙砾附着于自己手脚及腹部,念诵密咒后,所有危害均不可能伤及自身。

有七大山遍满毒蛇,越过如此七大山及七大江河后有一白色耸入虚空之山峰,山脚下有城名为日何得嘎,如天界一般。曼嘎大悲商主于其中对一切众生均生慈悲,众人将其称为帝释天,他会向你讲述前往班达儿洲方法。”天女即如是于梦中对妙喜作此授记,宣说完毕后即消失不见。

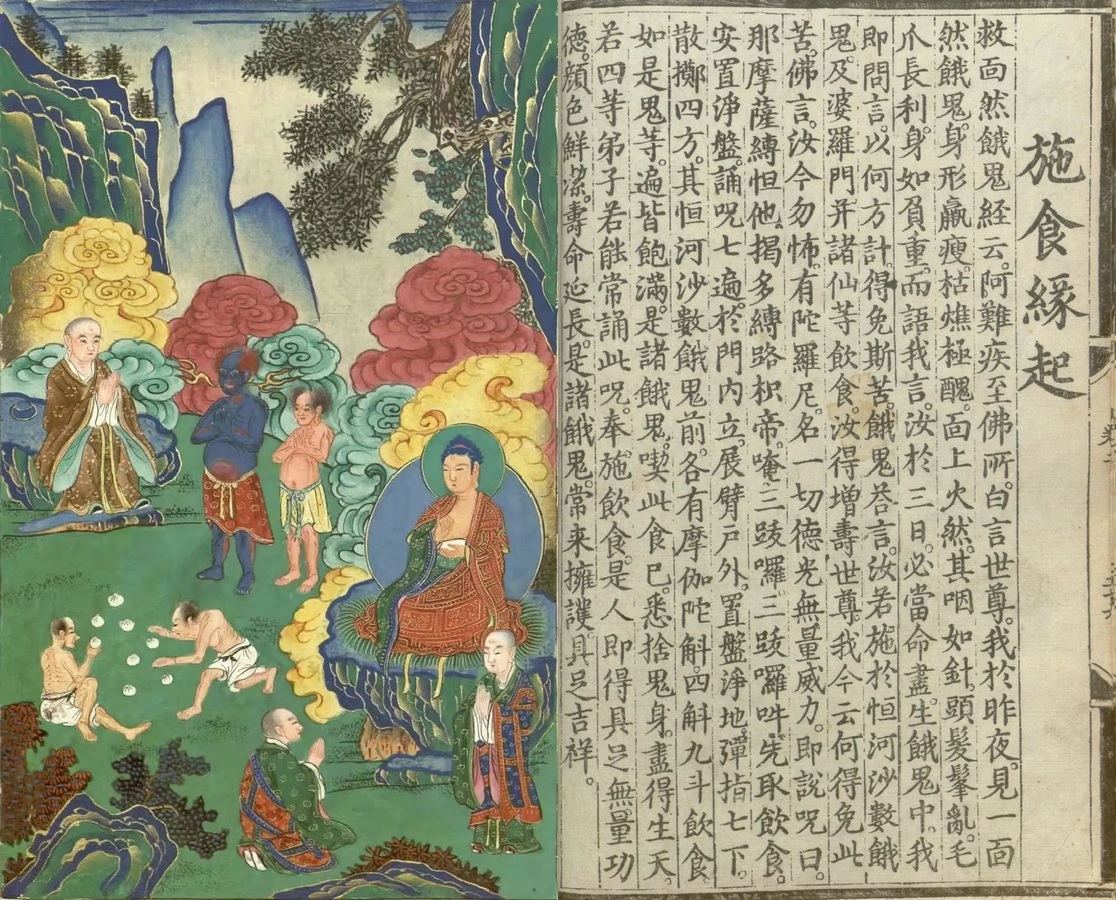

救面然饿鬼经云。阿难疾至佛所。白言。世尊。我于昨夜。见一面然饿鬼。身形羸瘦。枯焦极丑。面上火然。其咽如针。头发蓬乱。毛爪长。身如负重。而语我言。汝于三日。必当命尽。生饿鬼中。我即问言。以何方计。得免斯苦。饿鬼答言。汝若施于恒河沙数饿鬼。及婆罗门。并诸仙等饮食。汝得增寿。世尊。我今云何得免此苦。

佛言。当今勿怖。有陀罗尼,名一切德光无量威力。即说咒曰。那摩萨缚怛他揭多。缚路枳帝。唵。三跋啰。三跋啰。吽。先取饮食。安置净盘。诵咒七遍。称四如来名号。加持已。弹指七下。于净地上。殿臂泻之。其恒河沙数饿鬼前。各有摩伽陀斛。四斛九斗饮食。如是鬼等。遍皆饱满。是诸饿鬼。吃此食已。悉舍鬼身。尽得生天。若四等弟子。若能常诵此咒奉施饮食。是人即得具足无量功德。颜色鲜洁。寿命延长。是诸饿鬼。常来拥护。具足吉祥。

妙喜醒来后对天女所言生起大信心,他依照天女教言苦行精进十二年后终至日何得嘎城。尽管曼嘎商主已身染沉疴,妙喜无法近前只得住在门口,但因他精于医道,最终还是蒙商主开许进入其家,进来后二人进行长谈。因妙喜对历算非常擅长,他经过观察、推算就已了知商主大限当在六月之后。妙喜心中自然十分伤感、痛苦,但他依然尽心竭力对商主予药治病。结果在他悉心调理下,商主病情很短时间内就日益好转。

两人关系自此更胜从前,商主疾患最终全部治愈。妙喜则趁机将自己情况全盘告诉商主,曼嘎商主闻言对他一片苦心与精进努力自是赞叹有加,并答应教给妙喜前往班达儿洲之窍诀。他如是说道:“我并未去过班达儿洲,但通过辨认大海方向,我可带你奔赴那里。”

二人便将船只准备齐全,妙喜跟随曼嘎一起上船前行。他们借助风势、飞帆前进一百由旬之后,发现前方海水五颜六色。妙喜便问曼嘎其中原由,曼嘎解释说:“海中有五座铁山及铜、银等不同山脉,故而才致海水变幻多色。”

曼嘎随后于航行途中不幸死去,妙喜孤身一人仍以大精进力奋勇前行。抵达岸边后,妙喜将好友尸体掩埋妥当,随即便再踏征程。他驾船越过一大海后到达一宝山,此山长有茂密森林,巨树参天,山峰也耸入云端。妙喜实在无法翻过山头,无奈之中只得于山下落叶丛中以树叶为床,卧眠其上,但他心绪无论如何也平静不下来。妙喜想到:我千辛万苦、长时跋涉,但迄今为止连班达儿洲名字都未曾听闻,而好友却先我离去。不过为众生利益,无论成功与否,我即便死去亦不会对所愿所行有后悔之意。

正当他内心暗自思忖之时,有一名为蓝色供施尊者来到他面前告诉他说:“从此往东越一由旬有三峰山,你可凭地大所成云梯攀援而上。”按尊者吩咐,妙喜终于攀至山顶,结果另一愈发高峻之山又耸立面前。此山纯由水晶构成,山高峰险,飞鸟都难越过山巅,更遑论一般人要爬过去。妙喜无计可施,只得再次席地而坐、冥思苦想。