释迦牟尼佛广传·白莲花论 六、精进品 五

— 索达吉堪布

无数劫之前,释迦牟尼佛曾为商主具乞,他同与自己力量相等之儿童共学文字、工巧、历算、商业、六十四种艺术等一切学问,并一一精通。当时有一朋友为他宣说了积聚资财所要遭受之诸多危害,诸如:童子前往异地他乡要遭受种种艰难困苦;要受敌人迫害;恐怖危险之地所带来之危害;水灾;缺乏饮食之危害;寂静处受到猛兽及强盗袭击之危害;进入大海后被风浪吞没之危害;遭遇罗刹女危害……朋友讲完种种困苦之事后问他:“你对这一切危害是否都已了知无遗?你还能心甘情愿、无偿享用父母财富吗?”

具乞羞愧回答:“对这些我都不大清楚,因我一直被非法迷惑。以前我一直以为获取财富无需经历太多痛苦,现在方知财产来之不易。既然如此,若我再继续享用父母资产实在不应该,对我而言亦太痛苦难堪,我要自己积累财富。”于是具乞便向父母禀告说:“我欲前往大海,开拓一番商主事业。”父母当然予以拒绝:“前往别处会遇到众多危害,还是不去为好。我们家七代之内都可尽享祖传财产,无论如何享用都不会耗尽,受贫苦之困,你好生享受就是,哪里还用东奔西走、劳碌求生?”

具乞坚持说:“这样生活太不应理。七代之内不享用也不为过,但我若贪著些微家财则实属好逸恶劳,你们务必开许我出海远航!”

看到儿子心意已定,父母便也不再执意挽留、劝阻,具乞便得以顺利前往海中取宝。待其取到无价珍宝并欲将之运回时,谁料竟因具乞于海边沐浴而不慎将无价宝失落海中。他马上就欲凭借自己大精进力而舀干海水,再拾珍宝,具乞便在内心发愿道:“为重获如意宝珠,愿大海水迅速干涸。”此时有成千上万天人前来帮助,狂风、烈焰也从旁相助,大海海水日渐缩小。

海神讽刺具乞道:“大海壮阔无边,而你却如此微小,要想令海水枯竭岂不如蚍蜉撼大树一样不自量力?你要舀干大海就如自己妄想衡量虚空一样,只能是徒劳无益。”具乞商主回答海神说:“大海绝非大无边际,用由旬作单位就能将之量尽;而我拥有之精进力才真正不可测度。海水必将干涸,你等海神均应仔细审视我之力量:看那虚空中早已遍布天尊,无量天尊都在帮我;大风、烈火也呐喊助威;你们好好看着,我现在即便想把水洒向虚空都不可能,因空中已密布天人,水都无法泼进;既然所有天尊都在助我一臂之力,以后天空中亦不可能再降下雨水;风也会帮我吹干大海。如此一来,令大海枯竭又有何畏难之处?倒是你们实应恐怖,若不送还我如意宝,我绝对有力量与你等比试一番。更何况我已皈依过佛法僧三宝,三宝又怎能不垂怜我而帮助你们?”

海神听罢只得点头赞许:“大士夫,你所言的确不虚,你之精进毅力亦令人佩服。我们还是将如意宝送还你,望你能将之尽心供养三宝。”海神言毕即将如意宝完璧归还。

释氏源流应化事迹–佛化丑儿

释氏源流应化事迹–佛化丑儿

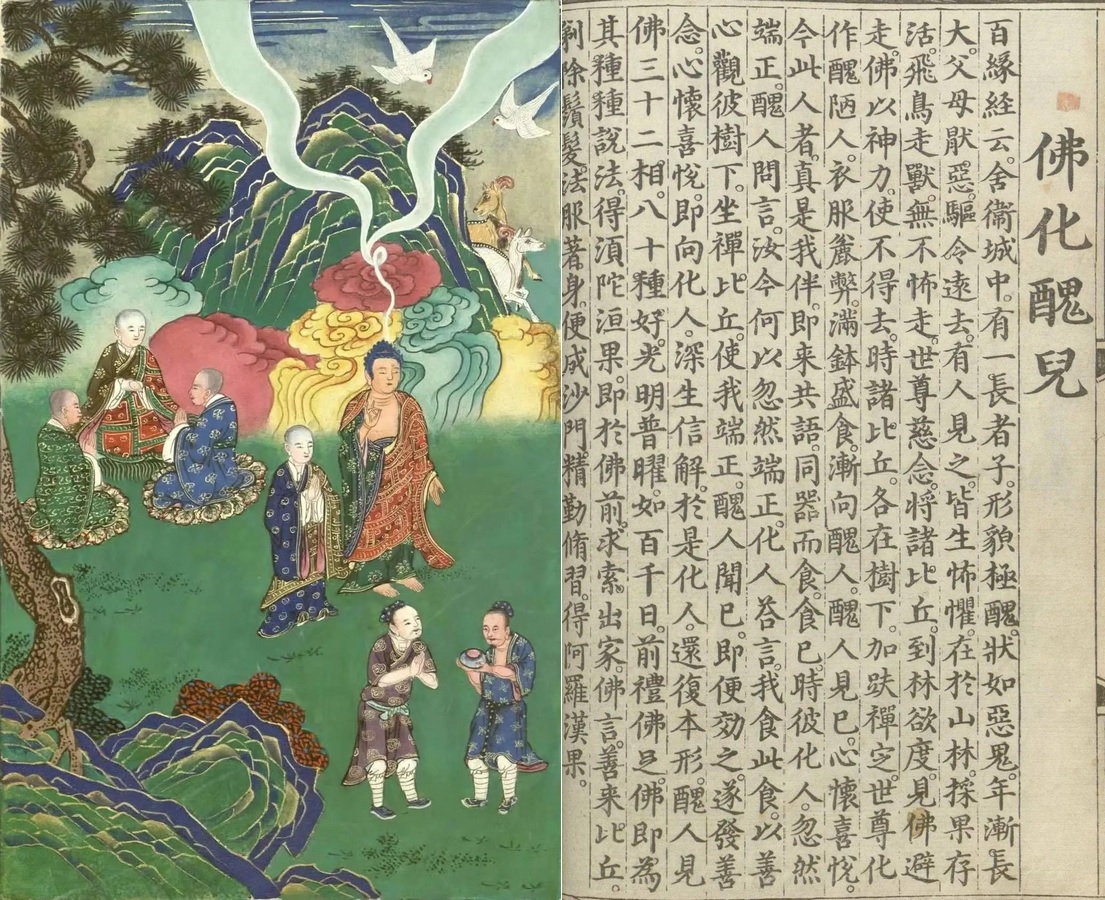

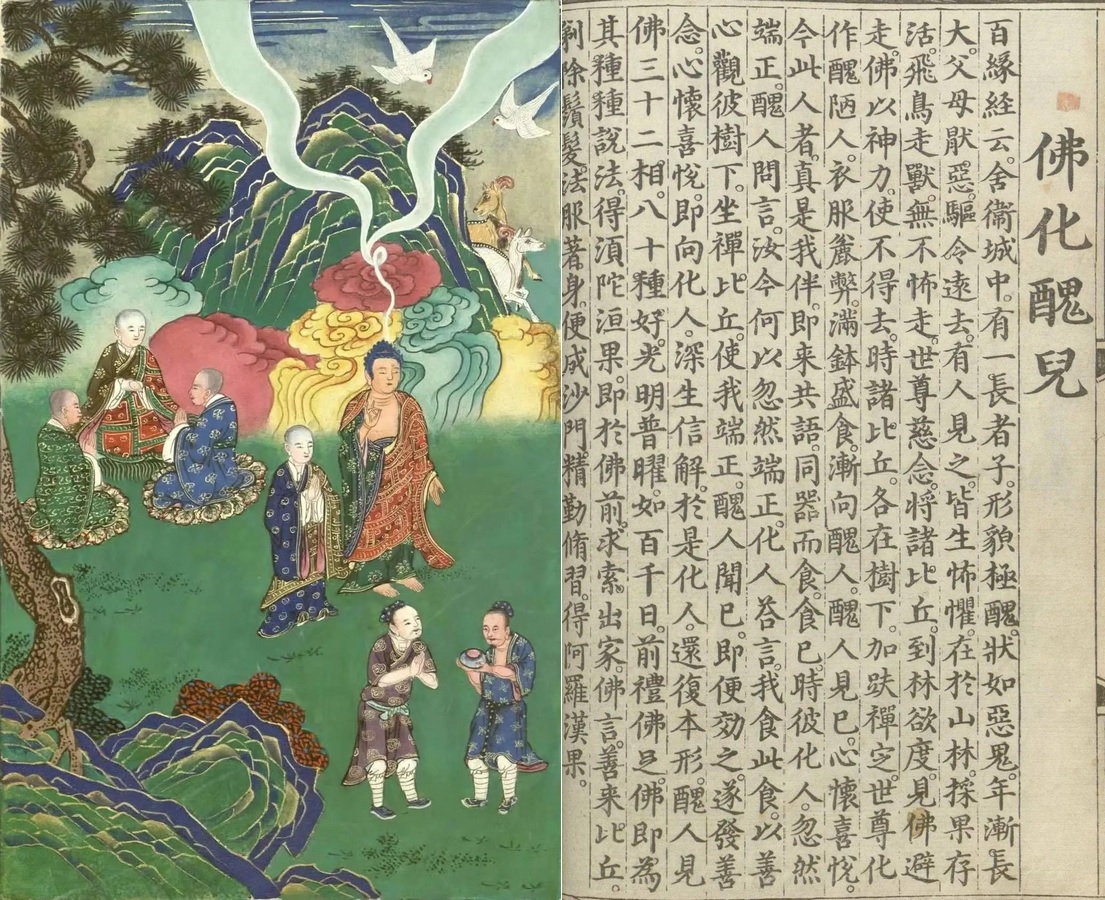

百缘经云。舍卫城中。有一长者子形貌极丑。状如恶鬼。年渐长大。父母厌恶。驱令远去。有人见之。皆生怖惧。在于山林。采果存活。飞鸟走兽。无不怖走。

世尊慈念。将诸比丘。到林欲度。见佛避走。佛以神力。使不得去。

时诸比丘。各在树下。跏趺禅定。世尊化作丑陋人。衣服粗弊。满钵盛食。渐向丑人。丑人见已。心怀喜悦。今此人者。真是我伴。即来共语。同器而食。

食已。时彼化人。忽然端正。丑人问言。汝今何以忽然端正。化人答言。我食此食。以善心观彼树下。坐禅比丘。使我端正。

丑人闻已。即便效之。遂发善念。心怀喜悦。即向化人。深生信解。

于时化人。还复本形。丑人见佛三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。前礼佛足。佛即为其种种说法。得须陀洹果。即于佛前。求索出家。佛言。善来比丘。剃除须发。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。

久远之前于印度鹿野苑,舍利子比丘曾转生为一能广积财富之施主,他将所有财产全部变卖为黄金,并以之打造成七金瓶埋于地下。后当其临死之时,因强烈贪执金瓶竟转生为一条毒蛇死死将其守护。过了很长时间后,城市已衰败空弃,而蛇却再三转生为同类,一直牢牢缠绕金瓶不放。

数万年飞逝而去,当此蛇最后一次转生为毒蛇时不禁心中暗想:我过去如此贪执此金瓶才致相貌这般丑陋,多生累世以蛇形存世,如今真应该供养殊胜福田。想到这里,它就爬至路边呼唤路人。结果当一人路经此处时隐约听到有蛇声召唤自己,但他只闻其声、未见其形。再仔细一听,只闻得蛇声阵阵:“请至我面前。”那人这回方才找到声音出处,他胆战心惊地说:“你乃恶性众生,我怎敢到你身边,你若咬我一口,我可如何是好?”

毒蛇安慰他说:“我若杀你,你就是不过来我也会杀害你。”那人只得战战兢兢来至毒蛇前,毒蛇向他表白道:“我有一金瓶,欲令你以之积福累德,如做不到则我定咬啮你无疑。”过路人连忙回答:“我当然可以做到。”毒蛇就说出了自己想法:“请替我将金瓶供斋与僧众,供斋当日,我亦欲亲往观瞻,到时你应来接我同去。”这人便按毒蛇吩咐将金瓶供养与僧众,并讲明事情原委。

供斋当天,此人手提口袋来到毒蛇面前,毒蛇非常高兴地钻入口袋,那人便背着口袋向寺庙进发。途中遇到一人,此人连续问过三遍“你从何处而来”,但背蛇者根本就不予答理。毒蛇怒火顿然生起,它心想:别人连问三次,你这人为何不作答?生起嗔心后,它便想施放毒气。不过转念又想到:此人在帮我积累福德,我实不应将其杀害,不但要宽恕他,更应向其忏悔我生嗔之过。于是它便要求背自己之人在一寂静地停下来,并将自己放于地上,然后向他忏悔道:“我刚才竟对你心生嗔恨,现在我向你真诚忏悔。”

忏悔后又继续行走,终于到达僧众住处。僧众此时正接受应供,背蛇者也将鲜花、食物供奉上去。毒蛇内心喜悦非常,它立即对僧众生出信心,并恭敬观望他们。僧人们应供完毕后就开始给毒蛇宣讲佛法,毒蛇喜悦更是无法言表,它将剩余六金瓶也一并供养。毒蛇后来安然离世,并以此福德而转生三十三天。

当时之背蛇者即为后来之释迦牟尼佛。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!