第一部 我们为何要修持前行

第一章 佛法有什么好处

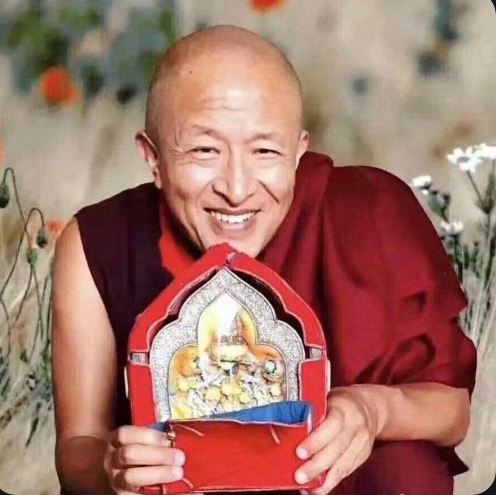

宗萨∙蒋扬∙钦哲仁波切 著

正念

问题:散乱

大多数的人都知道瞋恨是一个问题,骄慢、嫉妒也是如此;但事实是,所有的情绪都以某种方式造成问题,并且各个都具有不同的特性,例如贪爱就与瞋恨截然不同。然而,所有的情绪基本上都从同一个根源—— 散乱(distraction)——生起。什么是「散乱」?它显然不只是打扰静坐的恼人电锯声或喧闹的印度歌舞乐曲而已,在较深的层次上,由于期望受到赞美或害怕遭到责怪等影响而生起的任何情绪反应,或它们更微细的形式,例如恍神、分心、发呆、易怒等,就是「散乱」。

解决方式:正念

既然我们的根本问题是「散乱」,那么解决方式就是保持正念(mindfulness)。

培养正念的无数种,但归纳起来都离不开「止」(梵 shamatha)与「观」(梵 vipashyana)这两类修持。修持「止」,重点是在让心柔顺,但仅有柔顺的主并无法根除轮回。所以,我们需要见到实相,这便是修持「观」会如此重要的原因。遗憾的是,要保持正念很困难。主要是我们缺乏培养正念的热诚,而且渴望散乱的习气既深固又顽强。因此,对佛法修持者而言,培养出离心与认知轮回的过患是非常重要的。这两者也是佛教「修心」法的核心。

往昔的大师劝诫我们应该不断提醒自己下列三点:死亡迫在眉睫;我们的世俗活动是徒劳无用的;以及最坏的消息是,轮回之苦永无止境。你只要环顾四周,就可以看到这个世界不停制造出愈来愈多相同的东西,而其结果就是无止尽的辛劳与无可忍受的痛苦。难怪伟大的上师们都指出,能在饮一杯水的时光中保持正念所积聚的福德,比多年修持布施、持戒与苦行的福德还多。

持戒、禅定与智慧

蒋贡·康楚·罗卓·泰耶曾写过,他祈愿能独自成就菩萨广大无边的事业, 而无须与阿谀奉承的仆役打交道,或去降服敌人,或去忍受友人众多的负担。他祈愿:「愿我能长时独处而调伏自心。」康楚仁波切在此所说的「调伏自心」,是属于释迦牟尼佛的教法中, 有关戒律、定于一境与智慧的「三增上学」(Superior Threefold Training),这也是保护我们不受魔罗五毒箭攻击的绝佳方式。经典告诉我们,魔罗(佛教的「魔鬼」)是一个诡计多端的角色,而且是个神射手。为了避免成为魔罗五种毒箭的标的,我们需要极大的努力,因为他的每一支箭都对准了我们最脆弱的要害。

- 第一支箭瞄准「骄慢」的人,他们对于自己的成就或物质与精神财富感到非常骄傲。

- 第二去箭瞄准「愚痴」的人,因为他们对何种行为与态度需要舍弃或需要培养,毫无任何概念。

- 第三支箭针对具有「邪见」的人,例如不相信因、缘、果的人。

- 第四支箭针对那些由于失念(forgetfulness)而持续散乱,以致无法保持正念的人。

- 第五支箭是刺中那些因「世间八法」而散乱的人。

做为一个修行者,最好是别张扬或暴露自己的弱点,以免它们成为魔罗的标的。因此,必须学习自我保护,我们可以利用下列几项做为盔甲来穿戴,或巧妙地自我掩护:

(一) 以「持戒」来抵制情绪或令其动摇。

(二) 以「禅定」来调伏情绪,让它们不会一被搅动就跳出来而无法控制。

(三) 以「智慧」来根除所有的情绪。

以持戒自修,能净化恶行与错误的念头;以禅定自修,能稳定正确的见地、发心与行为;以智慧自修,能让我们解脱无明之根。如果能检视某人在一天中内心生起的所有不同情绪的话,我们或许就稍能了知,有情众生可能感受的情绪之数量与种类多到如此地无法想像。佛陀对这每种情绪都一一提供了对治或修持的法门。对于想要逃离痛苦的人,佛陀教导声闻乘教法;对于渴望逃离轮回生命的各种极端、对涅盘没有兴趣,反而珍惜帮助一切有情众生获得真正快乐的大愿者,佛陀教导菩萨乘(梵 bodhisattvayana)教法。

这两乘都是完整的法道,能究竟引导修行者自迷惑中解脱出来。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!