《一世敦珠法王自传》

— 索达吉堪布 译

前言

在这里,有蓝得让人心醉的天,如诗如画的云,还有我朴实无华的小木屋……生活了二十多年的喇荣山谷,不仅孕育了我的智慧生命,还长养了我的智慧身体。对她这份深深的情、浓浓的意、缱缱的眷恋,一般人尤其是没到过这方净土的人不会读得懂,但久居于此的道友,则定会产生共鸣。

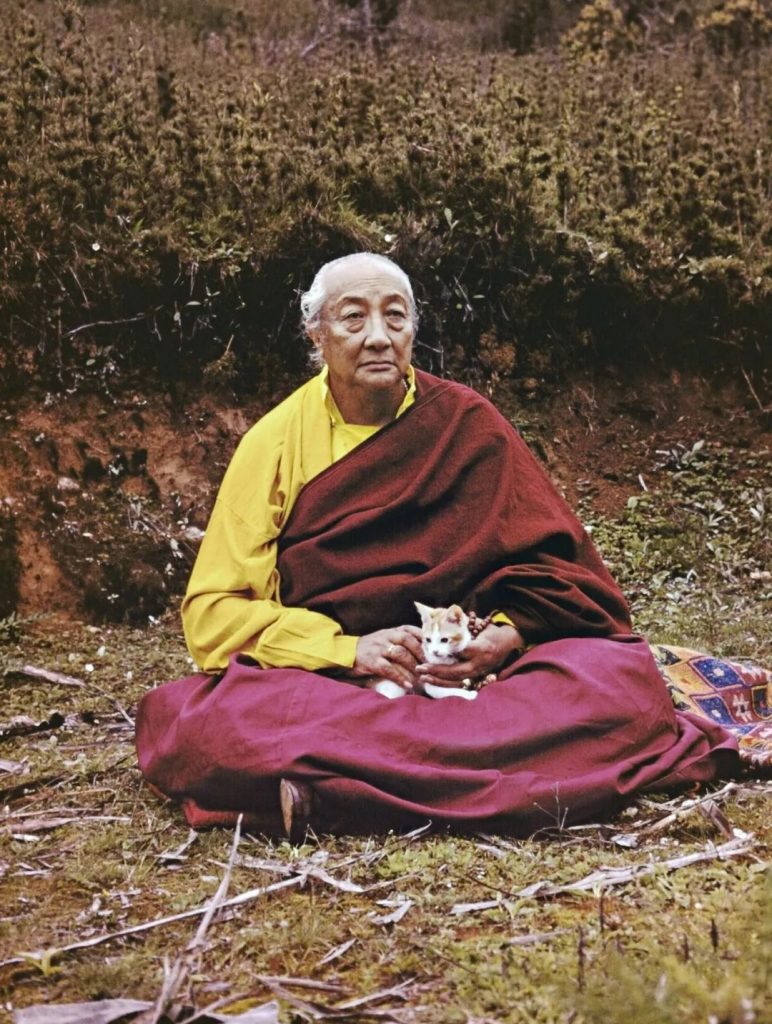

提起喇荣,自然会想到一世敦珠法王。

一世敦珠法王,是莲花生大士座下最著名的二十五位大弟子之一——切穹译师的转世,是受莲师亲自委派的度生使者。他充当“第二大佛陀”莲花生大士的事业代表,曾于距今一百多年前,来到人间藏土,在我们这个喇荣山谷建立道场,培养弟子。其高足中,除了八大菩萨化现的八大身子之外,还涌现出一大批获得虹身成就的心子。当年大师身边的一百多位修行人中,就有十三位在此地虹光而逝,可以说在宁玛派教史上写下了不可磨灭的光辉一页。

至尊上师法王如意宝晋美彭措,亦源于此而建起了如今举世瞩目的喇荣五明佛学院。所以,感念本传的法脉、源流,我们内心尤为欢喜。

一世敦珠法王,在不同的神山、神湖中,开取了大量伏藏品,着重弘扬伏藏法。他不辞辛劳,将众多伏藏法门立成文字,留给后世,广泛利益了无量有情。

他这部自传与众不同,并非介绍普通人的生平事迹,而是展示了一位伏藏大师毕生中一幕幕的精彩片段:从诞生于世的因缘一直到临近事业圆满,六十二年的几许经历里,既有俗人所面临的生活拮据等问题,也有不可多得的教言,又有实地修行的秘诀。当然,大多数都是成就者超凡的境界、玄妙的梦境。

当你阅读这部传记时,仿佛走进了一个全新的神奇世界,种种不可思议的境界令人叹为观止、难以置信。但事实上,对凡夫来说,在大成就者的境界面前,见闻觉知的范畴极其有限,好似天盲一般,又与井蛙相仿。为此,书中提及的高深莫测之双运、降伏事业,希望大家既不要想当然地去妄加揣测、品头论足,也不可抱有偏见、邪见,更不能随意效仿而行,否则将会毁坏自己。

作为有识之士、有缘之人,通过翻阅此传,相信必会对甚深密法生起信解,并得到不可言表的加持。至于无缘者,我磨破嘴皮也起不到作用,因而只有随缘了。

此密传的翻译,是因嘉贡·阿旺罗吾兄弟二人多次诚挚劝请,本人实难推却,尽管法务繁忙,但还是尽可能地抽出时间。如今已经翻译圆满,然由于时间仓促,难免会有疏漏之处,万望诸位智者海涵。

最后,祈愿众生早日证悟真谛!

2008年10月5日

译者书于喇荣静处

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!