中观系列讲座(八):《结语:清净圆满》

— 日月遍照 学子笔记

— 2017年4月9日

PPT下载

顶礼上师三宝!

各位师兄晚上好!今天讲座的题目是“结语:清净圆满”。这是中观系列讲座的最后一节课,我们把之前的知识点做一个归纳,具体分五个章节阐述:清净观的原理;中观的应用;智悲双运的重要性;信心的重要性以及其它注意事项。

一、清净观的原理

在上一次讲座中,我们简单地探讨了如来藏的相关法义,以如来藏的常识作为基础,进一步探讨了密宗的清净观。

关于“清净观”,学习前行的道友都应该清楚,在《前行引导文》的“闻法 方式”这一科判里, 提到了清净观的内涵(比如,把听法的场所观想为清净剂土, 把同修道友观想为空行勇士等,有很多殊胜的观想方法),事实上,不管是修各种本尊法门,还是修上师瑜伽,都需要有这种甚深的正见。

今天从原理上和大家做一个简单的分享。

1、清净观的前提

要证成清净观的合理性,我们首先要确定几个前提。

(1)万法的基础是如来藏

如果没有如来藏,万法就不可能显现。我们现在看到的山河大地、房屋、瓶子、杯子等这些显现,本质都是如来藏的化现;反之,若是没有如来藏,我们根本看不到任何的显现。好比没有电视机,就不可能通过电视机的屏幕,看到各种节目一样。因此,万法的基础是如来藏,这是第一个前提。

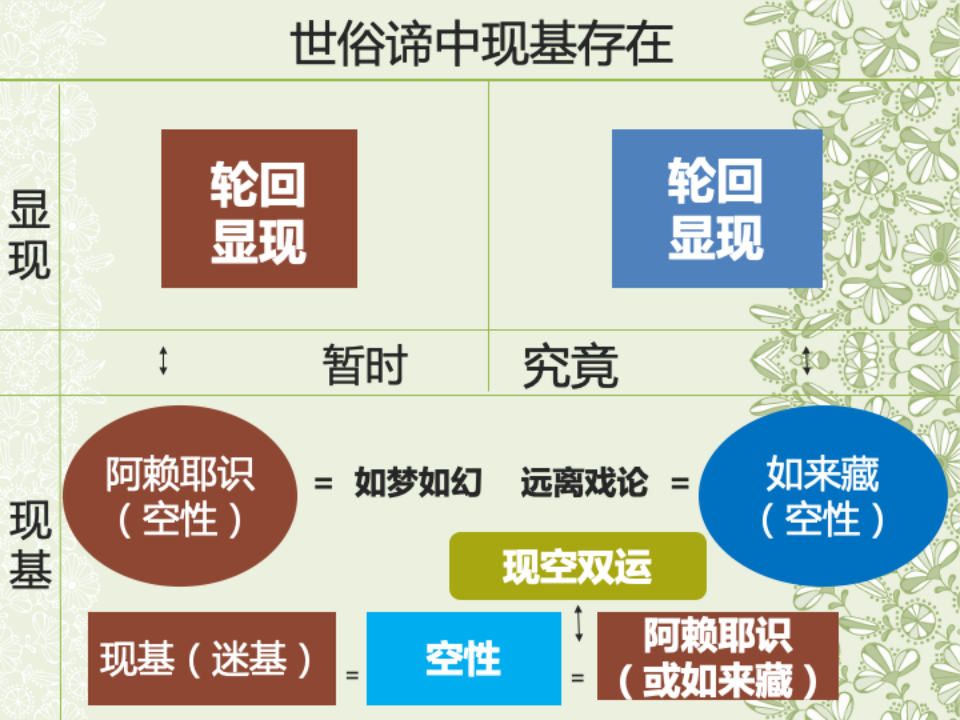

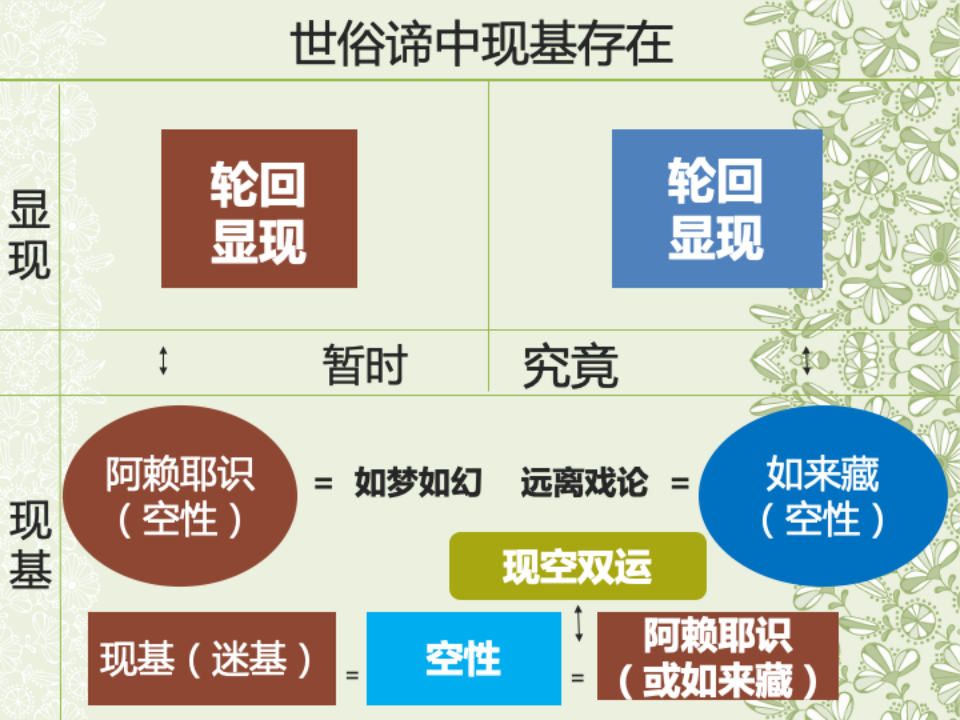

上节课我们讲到世俗谛中“假必依实”,一定要有一个现基存在。所谓的“现基”就是显现的基础。杯子、柱子、房屋等是显现,那么显现的基础是什么?它可以从两个层面来建立,如下【图1】所示。

图1

从暂时层面来讲。

轮回的显现是暂时的,是阿赖耶识的一个作用。阿赖耶识是轮回中各种显现的基础,它的本质也是空性的、如梦如幻的。

从究竟的层面来讲。

阿赖耶识的本性就是如来藏。所以,轮回显现的究竟本质、基础,其实就是如来藏,它是究竟的现基。

如来藏本身是远离戏论的,通过修行转识成智,将庸俗的心识转为佛的智慧, 完全现前如来藏之后获得佛果,是这样一个过程。

(2)如来藏的特性是大空性与大清净

既然如来藏是一切万法显现的基础,那么,这个基础具有怎样的特性?如来藏的特征不外乎两点:

一个是大空性,远离一切戏论。

一个是大清净,没有任何垢染与不清净的成份。

这是论证“清净观”的第二个前提。

(3)凡夫感知到的世界是经过过滤的

一个凡夫修行人,乃至一位十地菩萨,只要还有无明,他对如来藏的感知就不是完全充分的,可能是经过过滤的,被无明过滤之后,体验到的如来藏就会发生某种扭曲和变形。我们感知到的世界是经过我们凡夫的心过滤的,这是要证成“清净观”的第三个前提。

讲完这三个前提之后,我们来看“清净观”的原理,看这三个前提彰显了哪些甚深的道理。

2、清净观的原理

(1)不清净的事物是本来不存在的

通过以上三个前提,我们可以得出第一个结论:不清净的事物本来是不存在的。

不清净的事物,如土木瓦砾、粪便,一般的杯子、柱子,这些不清净的显现究竟从何而来?

其实,在实相中没有这些杯子、柱子,只有如来藏、大空性。杯子、柱子、山河大地在实相中本来就是不存在的,本来没有这些。比方说,一个人在做梦, 梦到了山河大地,梦到的这一切可以说本来是不存在的,当他醒来的时候,一切都不存在。本来没有不清净的事物,这都是无明的显现。

(2)不清净的显现是无明扭曲的结果

接下来我们会追问,既然没有这些不清净的事物,这些显现法究竟从何而来? 为什么我会看到它,听到它?这是什么原因?

原因是,不清净的显现是无明扭曲的结果,因为你有无明,所以才体验到这些不清净的显现。本来是一个大清净如来藏,你的无明把它障蔽、扭曲了,最后体验到的是一个变形扭曲的结果,所以才会看到轮回当中的种种显现。

《维摩诘所说经》云:

若菩萨欲得净土,当净其心;随其心净,则佛土净。

菩萨要成就清净剂土,获得净土的境界,本质上不是在心之外追求一个净土, 而是在自己心的修持上下功夫,当心得到净化的时候,则佛土净。这是净土显现的根本原理。

比方说,一个人堕入地狱,地狱中各种刀山、铁水、火海等不清净的显现, 是这个众生业力成熟,由心所现的。当他在地狱中感受种种痛苦,消尽了恶业, 脱离了地狱,转生人间、天界之后,又看到种种相对比较清净的显现,看到非常悅意的公园、山河等也是他心的显现,是善业的显现。

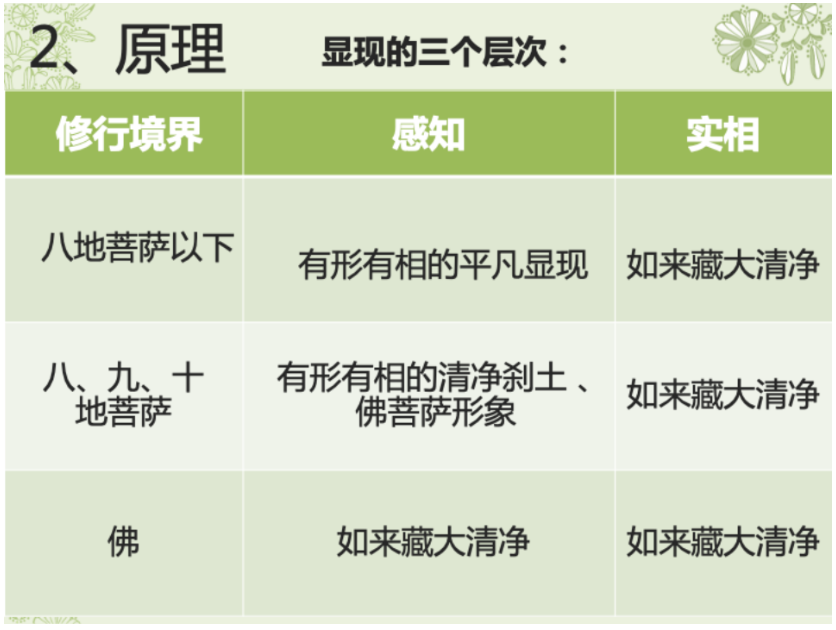

虽然外在似乎有一个客观环境存在,但是在本质上这些都没有超越心的范畴,都是由心的清净或者不清净所化现出来的。下面通过(表1)介绍一下显现的三个层次。

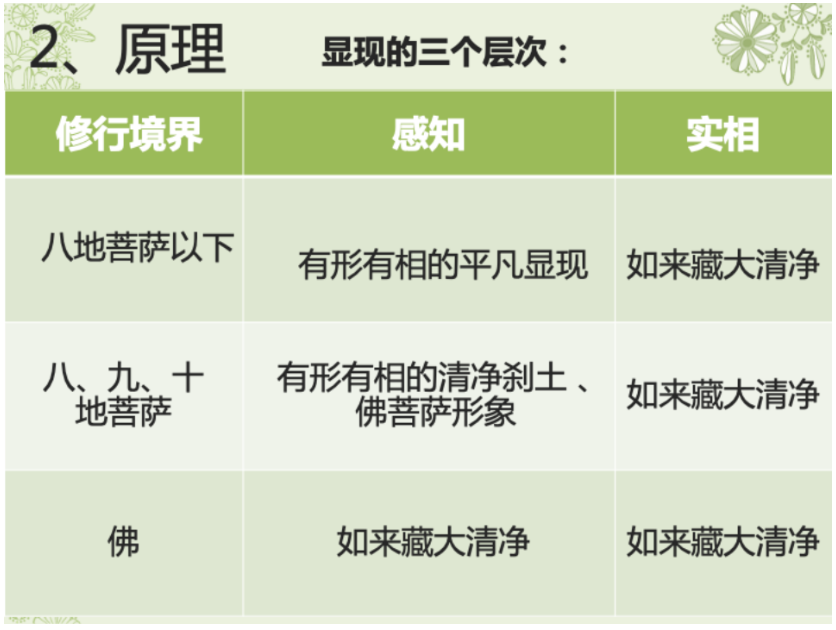

表1

表格左边一栏是修行境界,分了三类:第一类是八地菩萨以下,包括一地到七地菩萨出定位的状态,小乘的阿罗汉,凡夫修行人以及六道众生;第二类是八地、九地以及十地菩萨,称为三清净地菩萨;第三类是佛,最究竟的果位。

表格最右边这是实相(实相就是从未改变的意思),都是唯一的如来藏大清净。基于这个前提,三类行者的境界不同,所感知到的境界也不同。

第一类八地菩萨以下的行者,感知到的是有形有相的平凡显现。

比方说我们现在看到的杯子、柱子、电脑、手机、自行车等,都是有形有相的平凡显现。这是离实相比较远的一种境界。

第二类修行人,见到的是有形有相的清净利士,以及佛菩萨的形象。

比方说八地菩萨可以现量见到清净利土、佛菩萨形象,他见不到这些不清净的平凡显现。

最后,佛的境界中,连有形有相的佛菩萨显现都超越了,他体验到的完全是一个不可思议的如来藏大清净的显现。

所以,三类行者的境界不同,就出现三种情况。这三种情况中,佛的境界是最高的,因为他与实相完全相等。八地以上的菩萨境界比凡夫高,因为有形有相的清净利土、佛菩萨的形象比较接近实相,比凡夫的显现要更加超胜。

所以观修一些本尊的法门的时候,把现在所处的地方想为清净利士,把自己观想为佛等,这是有根据的。通过这种观想,能够让我们相应于八地以上菩萨的境界,能与实相更加相应,这是有一定理论基础的。

下面再来看一下(图2),三个不同境界的人分别去看白海螺。

图2

第一类人带着一个黑色的眼镜,看到的是一个黑色的海螺;第二类人带着一个咖啡色的眼镜,看到的是一个咖啡色的海螺;第三类人摘下了眼镜,看到的是一个纯白色的海螺。这三类人分别比喻三种修行境界。

第一类带黑色的眼镜,比喻八地菩萨以下的境界。因为心还没有达到足够清净的状态,所以看到的是一个平凡的显现,这是黑色海螺的比喻。

第二类带咖啡色的眼镜,比喻三清净地的菩萨。他的心已经得到部分净化,已经达到较高的层次。在这个状态下,他看到的海螺就不那么黑, 虽然还不是纯白,但色彩还是浅一些,比较接近白色。

第三类人就代表佛陀,摘下了无明的眼镜,他的境界完全是实相如来藏的境界。

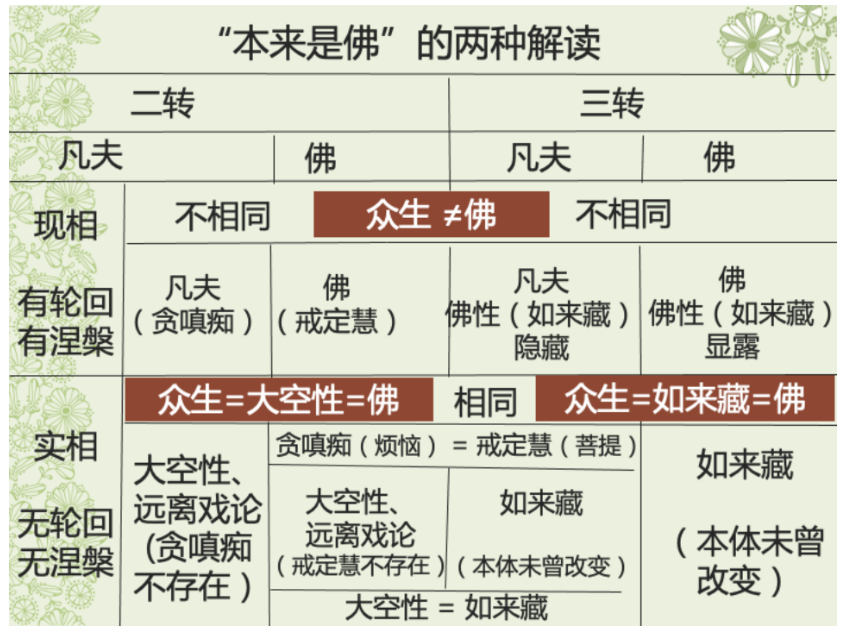

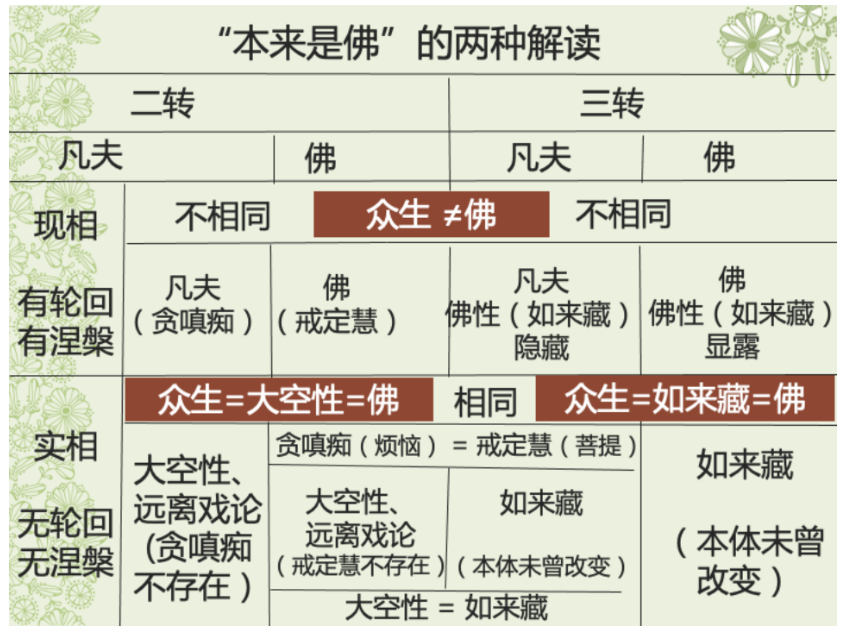

通过以上的比喻,我们进一步解讲读“众生本来是佛,众生与佛无二无别”, 这句话有两种解释方式,如(表2)所示。

表2

二转法轮的解释方式。

在二转法轮的现相中,可以说众生不是佛。众生有贪嗔痴,佛有戒定慧;众生有烦恼,佛没有烦恼。因此,众生!=佛。这是在现相中的一个前提:众生不是佛,除非你通过修行成佛。

在二转法轮的实相中是大空性。众生是大空性的,佛也是大空性的,可以说众生和佛是一样的,因为都是大空性,“众生”和“佛”这两个概念都不成立。在这个状态下,没有任何概念可以突显出来,任何概念到了其中都是离戏论,都已超越。“众生”这个概念和“佛”这个概念是完全平等的,因为完全都不存在, 都不成立。因此,在实相中,众生=大空性=佛,众生就是佛,因为都是大空性。

这是用二转法论的实相角度来解释“众生本来是佛”。

“众生与佛无二无别”,这种理解方式就是三转法轮的思路。

三转法轮的解释方式。

在三转法轮的现相中,也可以说众生!=佛。凡夫的佛性如来藏是隐藏状态的;佛陀的佛性如来藏是已经显露出来的,他们的状态不一样,所以凡夫不等于佛,这是现相界。

实相当中,众生圆满具足如来藏,客尘不存在;佛也圆满具足如来藏,客尘也不存在。因此,众生=如来藏=佛,众生和佛与如来藏无二无别,可以说众生就是佛。在这个状态下,可以证成众生与佛是平等的,如来藏从未改变,本体从未生灭。这是从三转法轮来理解“众生本来是佛”。

不管是哪一种解释方式,证成众生就是佛,是一个非常重要的见解,很多法门的修持都需要用到。例如修密法的时候,仪轨中首先要观想方法是空性,认知到这一点后,观想自己刹那间变成某位佛菩萨,观想种子字等。为什么要这样观想?如果你本来不是佛,这样观想可能意义不是很大,但因为你本来是佛,所以这样观想,能够和本来面目相应,能够回归到本来的状态,由于与实相相应的缘故,这样修下去就非常容易成就。

因此很多密法的修持,是需要这种甚深见解做基础的。如果在观修时,不认为自己是佛,不了解自己有如来藏,不认为在实相中自己与佛无二无别,完全不认可这一点,同时又强制性地勉强带着很多困惑去观想自己是佛,心怀忘忘, 觉得自己这样观想是不是对佛不恭敬等,这样的状态下想要成就是比较困难的。

反之,如果我们了解了这个正见,就可以非常坦荡地、爽快地去观想自己是佛。因为事实上我们本来就是佛,佛性从未增减,本来具足。

以上讲的是清净观的原理,下面谈谈清净观的意义。

3、清净观的意义

有人问:为什么要做清净观,有何必要?

(1)对治烦恼

清净观能对治烦恼。我们的很多烦恼,如贪心、嗔心、嫉妒、邪见等,都可以通过清净观对治。

一方面,当我们把自己跟其他众生都观想佛菩萨的时候,我们对众生会有恭敬心,也不会轻意生嗔恨心、谩骂侮辱对方等,乃至贪欲心、不清净的烦恼都可以被净化。

另一方面,这样观想有助于我们与佛菩萨相应。在观想自他都是佛菩萨的时候,是缘佛菩萨作意,所以容易与佛菩萨相应而获得加持,获得加持后心就会得

到调伏与净化。

因此清净观有很多必要,而且这种修法相应于实相。实相中没有烦恼,我们与实相越加相应,心就越加清净。这是第一个意义,对治烦恼。

(2)相应实相、加速成就

第二个意义是加速成就。因为相应实相的缘故,我们的心和真相处在同一个频率上,频道对接得非常匹配,这样修持下去就会很快成就。通过这种了义的见解去指导修行,修行会事半功倍。

修行时有没有正见,效果也是差别很大。例如,同样念一句佛号、咒语,以菩提心、空性见、如来藏的见解摄持去念诵,跟以怀疑心、无记心、不清净的心去念诵,功德肯定是不一样的。相应于实相,能够获得成就。

(3)增上信心、悲心

增上信心

一方面是对上师三宝增上信心;另一方面是对自己增上自信心。了解自己本来具有佛性,本来具足佛的功德,就不会怯懦。

增上悲心

我们了解到众生本来具有佛性,但是因为无明愚痴,在轮回里漂泊,从而增长慈悲之心。有一个发心偈颂:

我与一切有情众,本来即是正觉尊,

了知如是之自性,即发殊胜菩提心。

意思是,了解到自己跟一切众生本来就是佛,我们就可以发起殊胜的菩提心。

《圆觉经》中提到:

众幻灭无处,成道亦无得,本性圆满故。菩萨于此中,能发菩提心。

意思是,了解到这种虚幻的显现,本来无实有,佛性本自圆满,有这样的见解,菩萨就能发起殊胜的菩提心。

总结:修密法需要空性见、清净观。

今天在这里学习的师兄很多是预科系加行班的学员,将来很有可能进入正科系的密法班,在密法中很多修法,是需要空性见和清净观的。

这次中观讲座有两个重点:一个是自空中观的空性正见,缘起性空的见解; 另一个是他空中观的如来藏的清净观。

假如别人问你学完中观讲座能想起来哪些关键词,你就可以说:“一个是空性,一个是清净;一个是自空,一个是他空”。把握这两个核心要素,就可以把握整个大乘佛法的精华。这是我们讲到的清净见的意义。

除了建立清净正见之外,我们仍要警惕两种极端。

(4) 警惕两种极端

对于“众生本来是佛,我本具足佛性”的殊胜见解,有哪些极端的、错误的理解呢?

a)妄自菲薄

首先我们不能妄自菲薄。有的修行人不敢相信自己本来具有佛性,始终心怀怯懦不敢承当,因为心过于懦的缘故,修道也很难精进,所以这是一个很大的障碍。

众生本来具有佛性,这是佛陀亲口宣说的,我们没有必要去怀疑。把自己观想为佛,不是对佛的不恭敬,而是一种非常清净的佛慢,相应于实相。

如果我们真正觉悟,会发现我们与佛无二无别,这其实是佛教非常了不起的地方。其他很多宗教,皈依很多的神灵,但几乎很少听到皈依这个神灵之后,你可以变成这个神,几乎没有这样讲的,你永远会受到神的支配。但是在佛教当中, 佛陀让你修行,让你学佛,他的目的不是让你永远拜在他的脚下,成为他的子民, 他永远高高在上,你永远不能成为他,不是这样的。佛陀讲法目的是为了让每个众生究竟成佛,这是大乘佛教的一个核心内涵,所以我们不能够妄自菲薄。

有的时候这种所谓的妄自菲薄,看似是一种谦虚、谦卑的状态,但其实有可能是一种傲慢。为什么这个众生不愿意相信万法本来清净,不愿意相信自己本来具有佛性?因为他对自己有限的根识和感观过于执著,乃至于根深蒂固地相信这些平凡显现,而不相信不可思议的清净显现;他不相信除了这颗平凡的、庸俗的心识之外,还可以有不可思议的无分别念,无分别智慧,不认为有超越的境界, 对自己平凡的五根识过于相信,这本身是一种傲慢。

所以我们必须了解,我们的感观是有限的。从中观讲座的第一节课开始,我们始终在强调,中观的作用是推翻我们固有的平庸的执著,我们认为这个东西是真实的,是颠扑不破的,但通过中观推理了解到,其实没有任何东西是真实的, 我们的眼、耳、鼻、舌、身、意也不是真实的。

举一个简单的例子:人类虽然能听到声音,但人类耳根感知不到的一些声波, 某些动物如蝙蝠、老鼠等却可以听到,人类的耳根接受的声音频段是有限的,人听不到的某些声波,用仪器就能测量到。因此,对人类来说一片寂静的房间里,你认为这个房间里没有声音,对另一个动物来说却是非常吵闹,声音很大。

同样,我们的眼睛能够感知到的光波也是有限的,比如红外线、紫外线,人眼就看不到,必须通过仪器去观测了解,而某些动物,它却能直接看到红外线, 它所看到的世界跟我们看到的世界完全不一样。

所以不能认为:“我没有看到的东西就是不存在的,我现在体验到的东西就是一切”,这其实有点固步自封,有点自我膨胀的嫌疑。其实我们眼耳鼻舌身, 乃至我们的意,都是非常有限的。

佛菩萨通过修行开发出非常超越的能力,能够通达这些事物,这些显现的范畴远远超过我们平凡人。有个教证云:“眼耳鼻非量,舌身意亦非,若诸根是量, 圣道复益谁?”意思是说,我们眼耳鼻舌身意这六根识,其实不是究竟的正量。如果六根识是究竟的正量的话,为什么还要修行?我们不就能够通过平凡的感官去通达真理和实相了吗?而实事上并不是这样的。实相完全超越庸俗的感官,这是我们讲到的一个非常重要的意义。

(b)避免散乱放逸

第二个极端,散乱放逸。有些人觉得,我本来就是佛,与佛无二无别,本来具足佛的功德,那干脆不用修行了,我已经成佛了。如果在这个状态下去杀人放火,散乱放逸,是非常危险的。

我们反复强调了实相和现相,实相当中你是佛,但在现相当中,你有烦恼, 佛没有烦恼,我们还不是佛。如果把二谛混淆在一起说:“因为万法皆空,万法本来清净,所以可以不用修行”,那我们可以说:“佛是不用吃饭的,你可以不用吃饭”,实相当中本来没有饭,吃饭这个概念在大空性中也不成立,那么你能不能不吃饭呢?如果你说:“我必须要吃饭”,就说明你不能超越这种束缚,证明了你还有障碍,只要障碍就需要修行,除非你是一位圣者的特殊示现。

因此,我们了解了二谛之后,需要量力而行,不能够混淆二,让自己处于自欺欺人的状态。这是第二个极端,散乱放逸是我们需要警惕的。

Continue reading “中观系列讲座(八):《结语:清净圆满》”