《八万四千问》认识佛教

— 宗萨·蒋扬·钦哲·仁波切

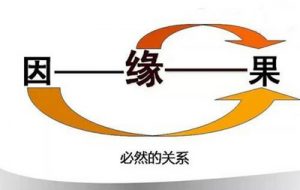

佛教是获得解脱和自由之道。

9.有些朋友年轻、健康,有着稳定而幸福的家庭。对于他们来说,轮回[5]似乎是快乐的,因而就连想到出离心也很难。仁波切可否就此开示?

不必在意那些不能想到出离的人。按理说我是教授出离心的人,但即便是我自己,也会忘记每一刻我都在老去,每一刻我都距离死亡更近。我的健康像是草上的露珠,取决于非常多的条件,而其中很多条件都不在我的掌控之中。许多人很难认识到轮回是苦,因为我们对于生活的投影总是透过希望的镜头来完成的。举个例子,即便我们正在遭受实实在在的痛苦,我们依然相信事情会得到改善。然而有多少次,当我们解决了旧的问题,新的问题又出现了?但我们仍然怀有强烈的幻想,认为有一天我们可以在一个没有问题的地方安顿下来。

所以出离心对每个人来说都很难。但是,如果我们拥有出离心,事实上它会让我们的生活更加丰富,帮助我们更加珍视自己所拥有的一切,家庭、朋友、财富,乃至小小的一杯茶。这是因为,一个有无常观的人每次品茶,都好像是品人生的最后一杯茶,因而会倍加珍惜。

10.有些朋友尊敬佛法,但是下不了决心皈依[6],因为他们担心皈依后被佛教的戒律[7]所束缚,失去了想做什么就做什么的自由。仁波切可否就此开示?

首先,害怕失掉自由是非常正常的。所有人都害怕。然而,具有讽刺意味的是,没有人真的知道怎样才能自由,怎样才能让他们自己得到解脱,无论是从一个受到狂热崇拜的精神导师那里,从祖先崇拜这种非常顽固地根植于文化的传统那里,从儒学、道家、佛教等宗教那里,还是从诸如共产主义、社会主义或者民主等政治信仰那里。

我们最后总是会陷入到想要抓住些什么的圈套中。而且很多时候,我们并没有意识到自己已经被捕获、被束缚了。例如,科学家们指出,信仰宗教的人们被宗教教义所束缚,并且认为相比之下自己更加自由,但实际情况是他们也身陷某种体系。

所以我想,那些不明白佛教事实上是获得解脱和自由之道的人恐惧失去自由,是可以理解的。而且,好几代人乃至好几个世纪以来,佛教几乎不可避免地完全浸泡在特定的文化中,这些文化传统往往衍生出某些体系或者行为准则,可能给那些误以为文化是佛教精髓的人带来被束缚的感觉。所以,这些人不希望许下有点儿像是立誓一样的承诺,这是很能理解的。但是如果他们明白佛教真正讲的是什么,哪怕只是一点点,比如“皈依法”意味着皈依诸如“一切和合的事物都是无常的(诸行无常)”这样的真理,他们可能感觉是被解放了,而不是被某种行为准则或者某个俱乐部的礼制所束缚了。

事实上,他们可能会明白,如果不接受这些真理并且也不皈依它们,那么他们最后会盲目地相信很多的事物是恒常不变的,这将把他们引向痛苦。例如,如果你皈依了“我们出生了,因而必将死亡”这样的真理,那么我想,即便是你吃饭、购物,甚至和别人聊天的方式都会不一样,因为突然之间有关这个真理的认识悬停在你的上方,实际上这让你变得相当谦逊,而且非常真诚。或许你甚至会以不同的方式看待你的男朋友或女朋友,因为当你把他或者她看成无常的,把你们之间的关系也看成无常的,实际上,这将可能导致一段更加和谐、珍贵的关系。

但是回到为什么有人因为害怕失掉自由而犹豫要不要皈依佛教的问题上,我想要指出另一件事:因为对佛法缺乏正确的了解,所以每当谈到成为佛教徒,人们立刻想到的是出家,或者去山洞里修行,或者成为素食者,以及再也不能品尝金汤尼酒或者享受丝质的内衣。事实上并不是这样,所有这些你都能做。人们应该记住,曾经有像阿育王那样的佛教徒,他享用的比金汤尼酒多得多;还有忽必烈汗,他品尝的美味也比纽约牛扒要多得多。

[5] 轮回 (梵Samsara):众生在六道中生、死、投生的循环,其性质是痛苦、无常和无明的。轮回也指凡夫被无明、二元分别、业和烦恼遮蔽心性的状态。

[6] 皈依(英Taking Refuge):佛教修行的基础和入门。皈依是所有戒律的根基,是区分佛教徒与外教的标志。皈依的精髓是为了使自他从对轮回苦痛的恐惧中解脱而接受佛、法、僧三宝为皈依处,并对三宝生起不退的信解。

[7] 戒律 (梵Vinaya):佛陀口传给他的出家众弟子的纪律准则,后来被编入叫做“律藏”的经典。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!