第二部 前行

第九章 净除蔽障的修持–观修上师为金刚萨埵

宗萨∙蒋扬∙钦哲仁波切 著

为何要观想上师为金刚萨埵?

你的上师即是你虔敬心与福德的投射,而虔敬心又是你佛性与福德的显现。若无福德,你就无法在遇到上师时认出来他来,或一如提婆达多,觉察不出上师的一丝功德。因此,在认出上师的能力上,福德扮演了极重要的角色,而虔敬心就是这种福德的体现。

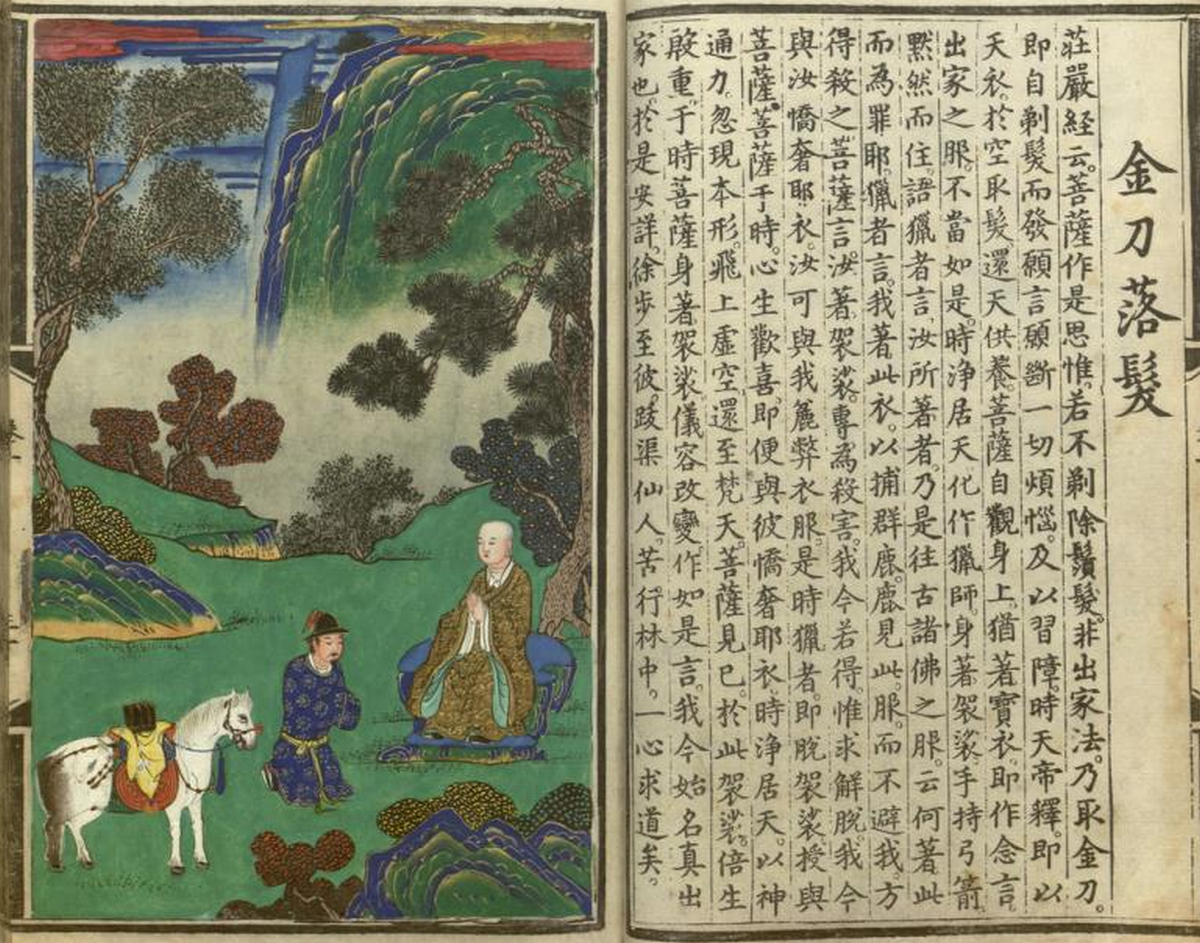

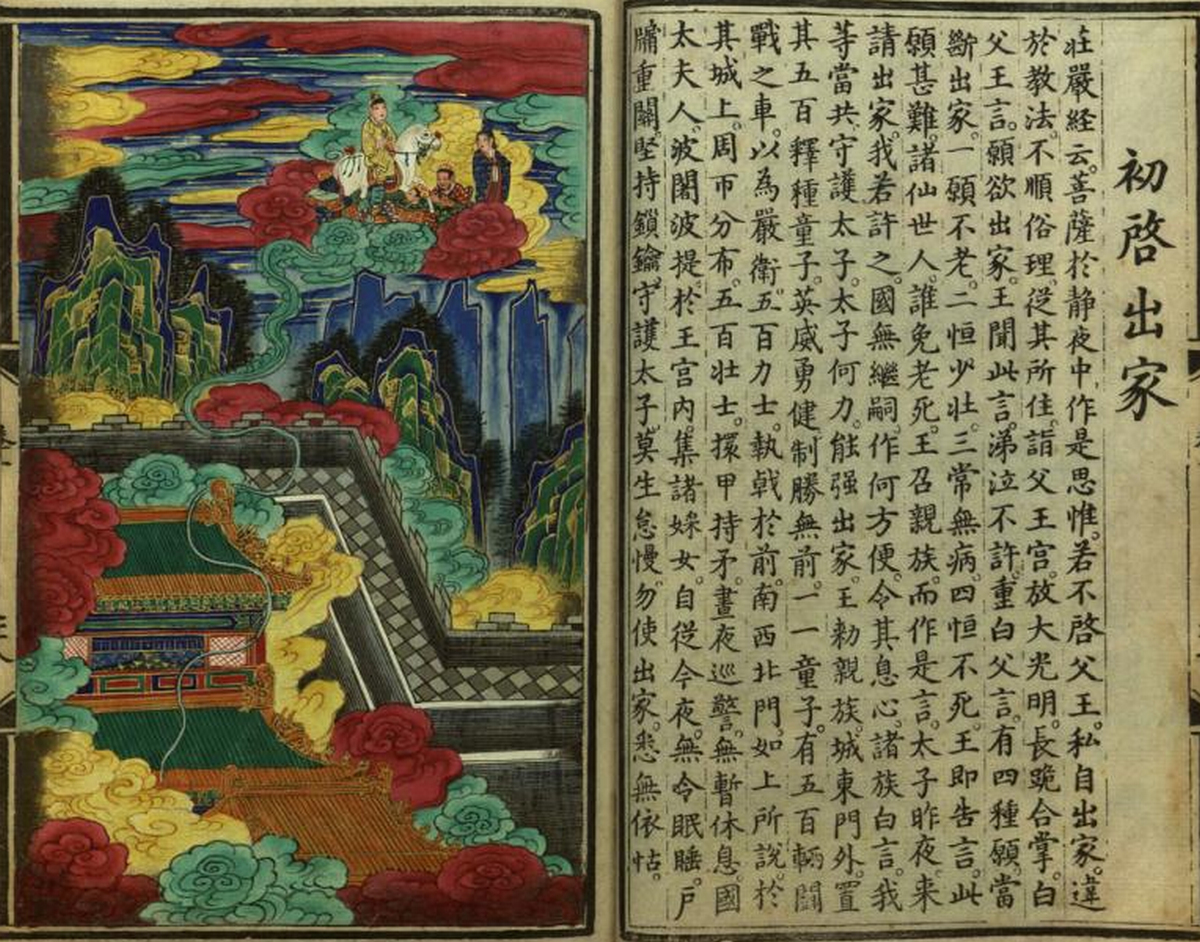

在前行修持的过程中,上师的角色会发生转变,就如同一个女人的角色会随着她各种互动所需的目的而转变一般。对她的母亲而言,她是女儿;对她的丈夫而言,她是妻子;对她的雇主而言,她是清理屋子的人。同样的,一切诸佛与菩萨本质上完全同一,但由于我们是二元分别的众生,因此,每位佛与菩萨不同的名号、颜色与外貌,能帮助我们聚焦于特定的工作上。在此修法中,是将你的上师观想为金刚萨埵,来净化你的染污。

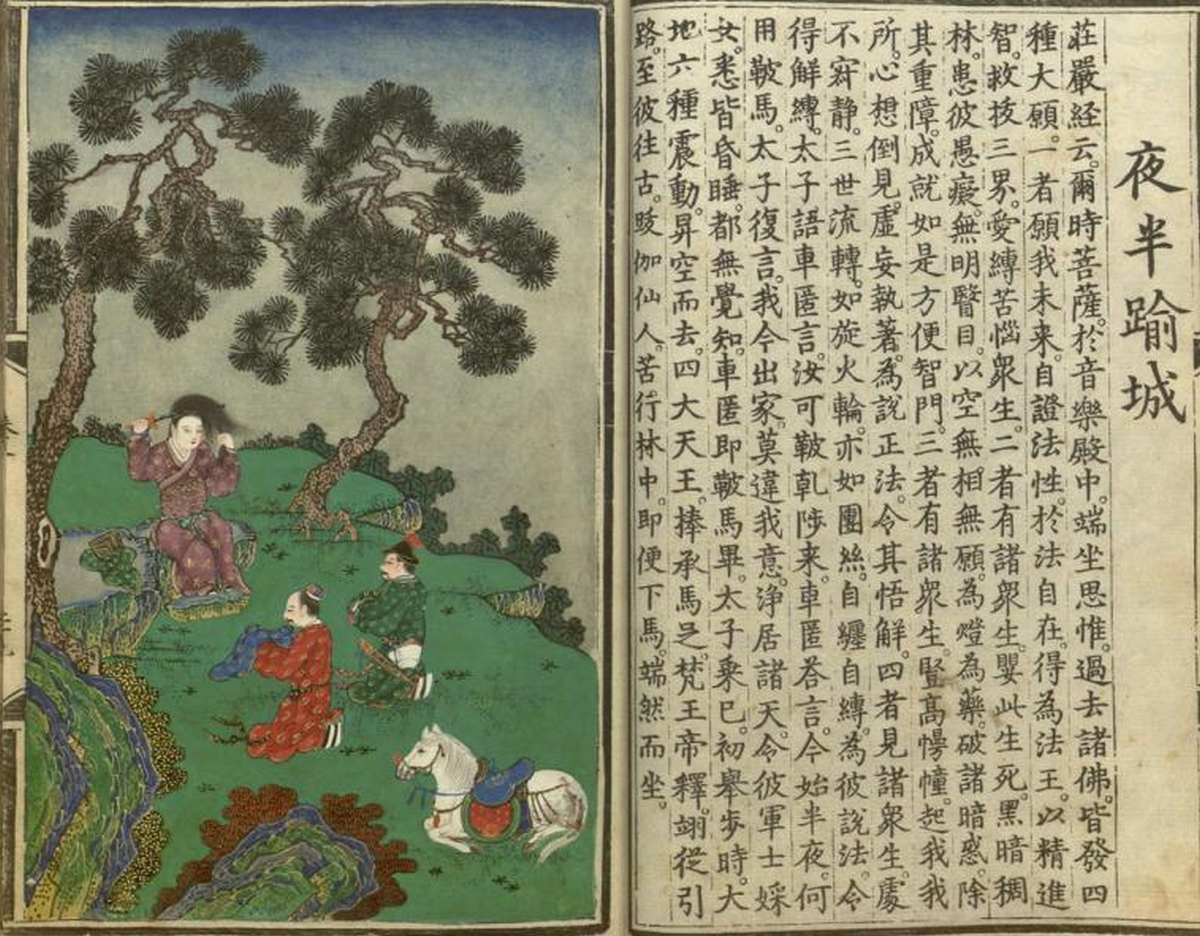

从技巧上而言,另外一个很好的净化蔽障方式,是观想莲师(而非金刚萨埵)在你的头顶,并持诵「金刚萨埵百字明咒」、「六字金刚萨埵咒」或「十二字莲师心咒」——金刚乘确实是各种不可思议法门的宝库。然而,净化蔽障的力量总是与金刚萨埵连在一起,因此,他的修法是被公认最殊胜的净化蔽障法门。佛教史告诉我们,金刚萨埵如此巨大而惊人的净障能力,源自他在菩萨因地时所发的大愿;他发愿一旦证得佛果,仅是他的名号,就足以净除甚至最严重的染污。在此修持中,我们观想上师为金刚萨埵。在此,学生们总会问:「为何不直接观想上师本人?」在此,将上师观想为平常人的一个风险,是当你忏悔时,可能会想有所隐藏。毕竟,如果你的上师只是个平常人,他怎么会知道你是否完全坦白?不是有很多次,都显示他对你的许多作为全然不知吗?而这种明显的了知落差,不就让我们在某种程度上更确定他并非全都知道吗?我们都受了制约,因此不会在上师面前行为不端;但如果我们背着他所做的事被他知道,我们会极为尴尬。所有这些状况,都会使得我们对上师培养强烈虔敬心或视上师为佛,变得更加困难。因此,我们要将上师观为遍知佛陀金刚萨埵,他了知过去、现在与未来的一切;面对他,你无所隐藏。这是坦承自己所有可耻恶行的良机,而且你会发现,一旦忏悔了,你就会感到极大的解脱。

回向偈

文殊师利勇猛智, 普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根, 随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹, 如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根, 为得普贤殊胜行!