释迦牟尼佛广传·白莲花论 十、净心品 一

— 索达吉堪布

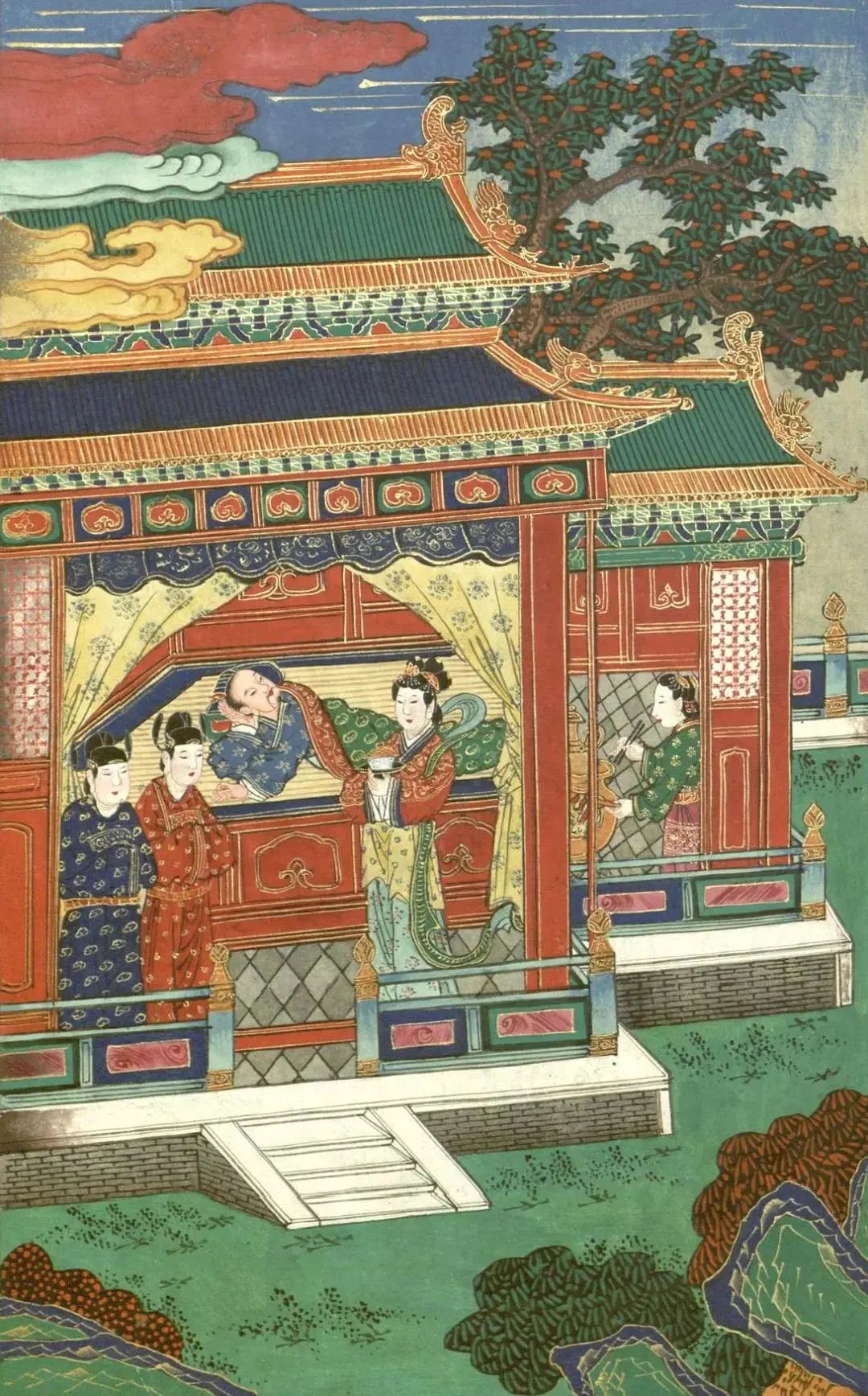

无等大师释迦牟尼佛初发菩萨提心之情况,据《未生怨王忏悔经》中云:“无数不可思议劫前,如来正等觉胜他幢如来出世传法。于其教法下,文殊师利菩萨变现为一说法上师,名为智王。他有一日去王宫化缘,并讨得满满一钵食物。释迦牟尼佛彼时转生为一商主之子,名净臂童子。当时他正躺在母亲怀中,一见比丘后,立即就自行走到他面前讨要食物,比丘便分给童子一份摸达嘎食。

童子又跟随比丘来到如来前,比丘将钵交给他,令其亲自供养佛陀。童子即将之供养佛陀及诸眷属,结果一钵食竟取之不尽、用之不竭。童子随即皈依比丘,比丘则为他传戒,并令其发菩提心。

童子父母为寻儿子随后赶来,净臂又开始劝请父母皈命佛陀,父母最终就与五百人一同在佛前出家,并发菩提心。此乃释迦牟尼佛初发菩提心之经过。”

与上述公案较接近之记载,可见于《呵斥破戒经》,此经有如下记述:

“久远之前,极光如来出世传法时,弥勒菩萨曾为一转轮王,并初发菩提心。四亿劫之后,释迦牟尼佛于胜他幢如来前始发菩提心。他于一千年中以种种资具及昂贵珍品供养、承侍如来,以此广积善业。待如来涅槃后,他又建成长宽高各为一由旬、一由旬、半由旬之七宝遗塔,并为获无上菩提而发愿。”

另《报恩经》中记载阿难曾问佛陀:“世尊对诸比丘如是关爱,不知世尊发菩提心已有多长时日?”佛陀告诉他说:“无数劫前,有两人因广积恶业而致身堕地狱。狱卒令二人推拉马车,且不得停下歇息,并不断以大铁锤痛击他们。其中一人因身单力薄已无力再拉,但他被锤打致死后又立即复生并再度遭罪。此时另一人则对他生出强烈悲心,此人祈请狱卒:‘我一人拉车即可,请务必将他释放。’狱卒闻言顿生嗔恨,抡起铁锤就砸向发悲心之人,结果此人被砸死后立即转生三十三天。”释迦牟尼佛接着又说道:“当时在地狱中心生慈悲之众生即为我前身,我最初发菩提心之对境即为地狱众生,后来即开始对一切众生皆发慈悲心。”

又《毗奈耶经》中记载,有声闻眷属曾问释迦牟尼佛最初如何发心,佛陀回答说:“久远之前有一具光国王,他拥有一色如睡莲般洁白之象,此象七肢分外强健、庄严。国王将大象交与驯象者调服,驯象者驯服它后又将之交与国王。国王与驯象者某日同骑此象前往森林狩猎,进入林中后,大象嗅到雌象气味后即开始疯狂奔跑,疾如厉风,两人顿觉天翻地覆。国王心生极大忧怖,他令驯象者立即管束住大象,怎奈驯象者却说道:‘仙人咒语我已施用过,亦用铁钩勾招过它,绳索、镣铐也全都试用过,不过国王应知,凡此种种均无法调伏贪心,所谓贪心可谓此消彼长、生灭不已。’想尽一切办法均无法制止住狂象躁动后,驯象者只得对国王说:‘看来所有办法都已对此象无能为力,国王还是抓紧树枝、力争脱身吧。’国王只能依言与驯象者相继抓住树枝,狂象则一路奔跑而去。

脱离险境后,国王对驯象者说道:‘你怎能将未驯服之大象交与我?’驯象者辩解说:‘我确实已将其驯服,但它一闻到雌象气息就无法自制,我亦无可奈何。不过,因它已被驯养过,不久它即会自行返回。’

七日过后,大象狂野之心渐趋正常,它已能约略忆念起自己被驯养之情景,于是便又从林中返回王宫。驯象者大喜过望,他急忙将情况汇报与国王。国王犹自怒气难消:‘看来你并未真正驯服此象。’驯象者信誓旦旦保证说:‘我真真切切已将其驯熟,国王若不信可亲自测试。你只需放一燃烧铁球,然后令此象吞入肚中,它定会依令行之。’

正当大象未有丝毫犹豫正欲吞下铁球时,驯象者提醒国王:‘大国王,它若真吞下燃烧铁球,则必死无疑。’国王不甘心地问道:‘它既已被驯服,为何还要给我们制造大麻烦?’驯象者回答说:‘大国王,我已说过,我所驯服者乃它身体,并非其心。我只为一调伏身体之驯象师,根本不能堪称为心之调伏者。’国王紧接着问他:‘在此世间有无能调心之人?’驯象者此刻受天人劝请脱口而出:‘大国王,唯如来正等觉方能调伏身心。世间人因贪欲增上,尽管为摧毁贪心亦会行种种精进之道,不过大多都半途而废。我以各种方法驯服具有美妙身相之大象,而无色相之微细心唯赖佛陀教言方可调伏。佛陀具大威力,又断尽烦恼,实为真正英雄。任何人只要依止佛陀,无形之心都可调柔。’

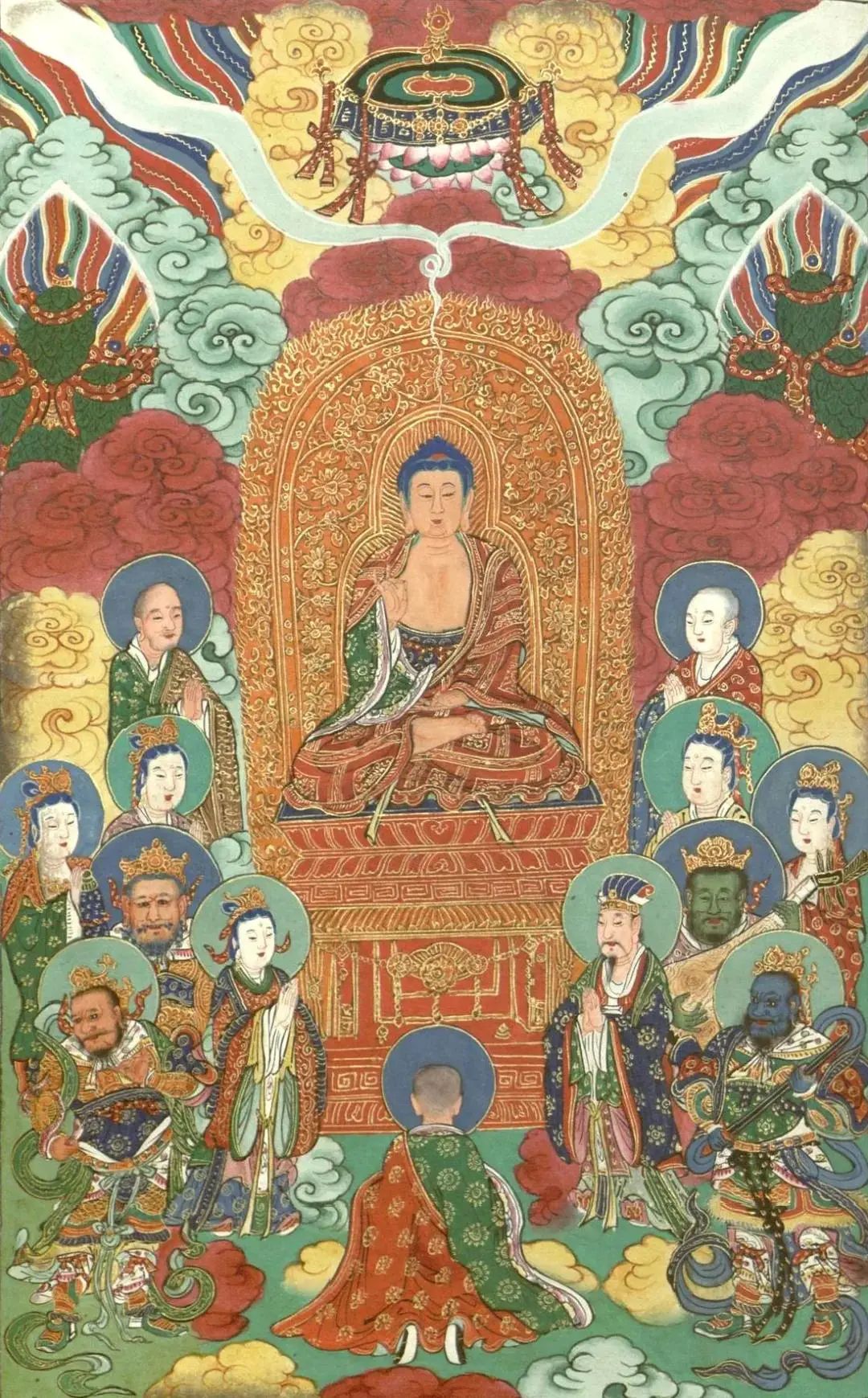

具光国王听到驯象者说佛陀拥有精进、威力等功德后,立即开始行广大布施以积累资粮,并在发心后又发愿道:‘以此广大布施力,愿诸众生得佛果,往昔如来未调伏,所有众生皆度化。’他当时即如是发无上菩提心并发愿。”

其他本师传中有极明、极贤国王之公案,唯名字与上文不同而已,实际所指乃为同一国王。 Continue reading “释迦牟尼佛广传·白莲花论 十、净心品 107、不同佛前之最初发心”